REVISTA INTERNACIONAL DE EDUCACIÓN EMOCIONAL Y BIENESTAR 2024

VOL. 4 • NÚMERO 2 • JULIO-DICIEMBRE

ISSN ELECTRÓNICO: 2954-4599

PÁGINAS 67-89

https://doi.org/10.48102/rieeb.2024.4.2.109

Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional.

Ingreso: 6 de noviembre de 2023

Aceptación: 2 de octubre de 2024

La creación de juegos de mesa como motor de

la autoestima, identidad e inclusión en estudiantes con parálisis cerebral

The Creation of Board

Games as a Driver of Self-esteem, Identity, and Inclusion in Students with

Cerebral Palsy

Jaricza de Lourdes Álvarez Salvo

Escuela Especial Sanatorio Marítimo San Juan de

Dios

Fundación Observatorio del Juego, Chile

jaricza.alvarez@gmail.com

https://orcid.org/0009-0003-2889-9273

Cómo citar: Álvarez, J. de L. (2024). La creación de juegos de

mesa como motor de la autoestima, identidad e inclusión en estudiantes con

parálisis cerebral. Revista Internacional de Educación Emocional y

Bienestar, 4(2), 67-89. https://doi.org/10.48102/ rieeb.2024.4.2.109

Resumen

El presente artículo expone los resultados de una

investigación cualitativa basada en la teoría fundamentada, realizada en 2021

en periodo postpandemia, para el análisis del impacto de la creación de juegos

de mesa como contribución al acceso, la participación, la identidad y la

inclusión socioeducativa de estudiantes con parálisis cerebral. Se recogieron y

sistematizaron las experiencias de los alumnos, así como de sus docentes y

familias.

Palabras clave: juegos de mesa, inclusión socioeducativa, parálisis

cerebral

Abstract

This article presents the results

of a qualitative research study based on grounded theory, conducted in 2021

during the post-pandemic period, analyzing the impact of creating board games

as a contribution to the access, participation, identity, and socio-educational

inclusion of students with cerebral palsy. The experiences of the students, as

well as those of their teachers and families, were collected and systematized.

Keywords: board games, socioeducational

inclusion, cerebral palsy

Justificación

En el juego nos encontramos, enfrentamos lo desconocido, aprendemos, nos

relacionamos y divertimos. Sin duda, éste nos acompaña toda la vida como forma

de encuentro, de vínculo, de conocimiento, de aprendizaje y de convivencia

entre culturas, edades y maneras de ser. La investigación realizada nace de la

iniciativa de llevar a mi espacio laboral, la escuela especial Sanatorio

Marítimo San Juan de Dios, el juego y las estrategias lúdicas como un medio y

fin en sí mismo para utilizar de manera integral y transversal. Surge la

necesidad fundamental de favorecer el acceso y la participación en los juegos

de mesa para algunos de los estudiantes quienes, desde sus trayectorias

vitales, nunca habían tenido oportunidad de jugar con éstos y, dada su

condición de salud o su contexto, se percibían barreras que les impedían jugar

tal y como se presentaba el juego.

Se propuso, por tanto, un primer acercamiento desde la di- versificación de

juegos y recursos lúdicos, para luego, a partir de la autodeterminación y

trayectoria del desarrollo de los participantes, generar juegos completamente

originales, creados por ellos mismos de acuerdo con sus experiencias lúdicas.

El crear juegos de mesa supone, por un lado, la comprensión de lo que está

en la base de su diseño, que implica decisiones y ex- presión de intereses y

acuerdos junto con una revisión sistemática y puesta en práctica de los mismos,

pero también la propia experiencia de explorar y conocer juegos (etapa clave en

el proceso que se sostuvo con los participantes). Esta creación desde la mirada de los estudiantes

respondía, por tanto, a la problematización en torno a la baja accesibilidad de

un gran porcentaje de los juegos de mesa disponibles en el mercado y las escuelas.

Marco teórico

Lúdica, juego e inclusión

Desde autores como Gamboa (2012), la ludicidad se

relaciona con la capacidad de gozar en el aquí y el

ahora la experiencia de jugar, en sintonía con la necesidad del ser humano de

sentir, expresar, comunicar e interactuar placenteramente. Por tanto, lo

lúdico, siguiendo las ideas de Ramos (2009), puede ser entendido como una

actitud que permite hacer frente a la cotidianidad, es decir, no es únicamente

un estilo de vida, sino una forma de relacionarse con ésta.

Por otro lado, el juego, como concepto,

cuenta con múltiples definiciones. Aizencang (2005)

plantea que el juego puede asumir sentidos diferentes en relación con el

contexto cultural donde se incluye y utiliza. Para precisar dicho término, y

tomando las ideas de Johan Huizinga (1972), el juego es más viejo que la

cultura, entendiendo que presupone siempre una sociedad humana y los animales

no han esperado a que el hombre les enseñara a jugar. El juego, desde este

autor, es transversal a todas las dimensiones de la vida humana, siendo algo

que traspasa lo puramente biológico o físico. Desde la Fundación Lego (2018), el juego

satisface la necesidad humana básica de expresar la propia imaginación,

curiosidad y creatividad, hecho que nos ayuda a enfrentar con innovación el

mundo que nos rodea.

El juego de mesa, por otra parte, es entendido desde Victoria-Uribe et

al. (2017) como aquellos juegos que se ocupan en una superficie plana y con

diferentes tipos de piezas para jugarlos, incluye reglas, mecánicas que pueden

depender de la suerte, la estrategia, o ambos, diseñado dentro de un grupo de

elementos físicos como tableros y dados. Martínez (2016) considera que los

juegos de mesa se crean gracias a que cualquier autor decide cómo será el

juego, qué tendrá y cómo se utilizará.

El juego y el juego de mesa pueden ser entendidos como metodología, fin,

recurso y estrategia en las distintas dimensiones de la vida, incluso en la

experiencia educativa. Jeffree (1986) menciona que el

niño adquiere muchas de las aptitudes básicas por medio del juego. El maestro,

por tanto, debe saber cómo aprende el niño gracias al juego y debe estar

dispuesto a utilizarlo. El jugar supone, además, múltiples beneficios pues,

según Chacón (2008), favorece destrezas motoras como coordinación, motricidad,

fuerza, sincronía de movimientos, lo mismo que destrezas cognitivas como

reconocer funciones, categorías, y nociones de temporalidad, comprensión,

lenguaje, y también destrezas socioemocionales como favorecer las relaciones

sociales, la cooperación, el compartir, el respeto, el solucionar conflictos,

el expresar emociones y fomentar la autoestima y el autoconcepto.

En situación de discapacidad y valorando la relación entre juego e

inclusión, esto cobra aún más importancia. Si consideramos que, según lo

expuesto por López et al. (2010), el juego puede moldear el

funcionamiento cerebral e instaurar modificaciones duraderas que faciliten el

aprendizaje, pues sirve además como herramienta de estimulación que favorece el

relacionarse con los demás. Sin embargo, se aprecia una problemática desde

Zaragoza et al. (2015), al constatar que existe una necesidad real de

recursos de juego accesibles para niños/as con discapacidad que les permitan

disfrutar de momentos de ocio al compartir tiempo y juegos con otros niños/as

con o sin discapacidad.

Es importante, en consecuencia, también tomar en cuenta el concepto de

inclusión. Desde Matus et al. (2019), al hablar de inclusión debemos

mirar con énfasis cómo identificamos a grupos particulares, como mujeres, indígenas,

estudiantes con otras capacidades y ritmos de aprendizajes, etcétera. Y también

analizar, a partir de ahí, la manera en que se ha asumido este concepto, y que

sus características particulares son condición para la producción de una

política compensatoria que los posiciona en discursos de déficit, carencia o

rareza.

En palabras de Villalta (2016), es bueno reflexionar que actual- mente nos

encontramos bajo la mirada de un modelo cultural que considera a la educación

como responsable de dar respuesta a demandas sociales de equidad e inclusión

social.

Ahora, si reconocemos dichas definiciones y las orientamos al contexto

educativo, se hace imperativa la presencia y participación de todos en la

experiencia educativa, considerando que hablar de una educación inclusiva, tal

y como explica Herrán (2009), supone y se justifica por la presencia de

concepciones y prácticas excluyentes. Complementando esto, la “educación

inclusiva tiene como objetivo no dejar a nadie fuera de la vida escolar ya que

para las comunidades inclusivas cada sujeto es un miembro importante con

responsabilidades” (Pérez, 2011, p. 5).

Si relacionamos el juego con la inclusión y el derecho a la participación,

en especial en el contexto educativo, nos encontramos con ideas como la de Lara

et al. (2016), quienes afirman que los juegos son

una estrategia inclusiva que favorece la participación activa de los

estudiantes en la sociedad, puesto que abarcan una serie de dimensiones como la

social, la emocional, y la curricular que permiten el diálogo desde la

interculturalidad y convivencia en una realidad abierta. En esencia, este

diálogo en convivencia, en la alteridad y en diversidad se propicia a través

del juego, dado que permite la valoración del otro. Como explican Córdova et

al. (2017), el uso de juegos como recurso podría contribuir positivamente

al encuentro con el otro, a la comprensión de la realidad del distinto, a

entender limitaciones propias y ajenas, así como a valorar y enriquecer las

experiencias de aprendizaje basándonos en la convivencia plena.

Identidad

De este modo, es inevitable pensar que el juego incide de alguna forma en

la representación que hacemos de nosotros mismos en relación con otros, ya que,

como lo plantea Ortega (1997), el juego es una actitud ante los demás, ante las

cosas, ante uno mismo y ante las diversas situaciones.

Para ello, es necesario entender el concepto de identidad. Según Jenkins

(2004), la identidad es la comprensión sobre quiénes somos y quiénes son los

demás de un modo recíproco, es decir, la comprensión que los otros tienen de sí

y de los demás, incluyéndonos. Es, por tanto, desde ese autor, un producto

resultante entre acuerdos y desacuerdos, reflexionados, negociados y por

consiguiente cambiantes, de acuerdo con nuestras relaciones, contextos y el

propio desarrollo. De la Torre y Tejada (2007) afirman que nuestro ser nos

lleva a enfrentarnos con nosotros mismos, con nuestro sustrato biológico,

familiar, educativo y social, para experimentar nuestra marca indeleble que

trasciende pensamientos y sentimientos.

Discapacidad y parálisis cerebral

Es necesario mencionar, en relación con los participantes de este proyecto,

que el proceso identitario tiene matices distintos cuando nos enfocamos en

personas con discapacidad, entendida como un concepto que ha ido evolucionando,

pues, como lo explica Victoria-Uribe (2013, p. 3):

Se ha de comprender que en la actualidad se está pasando

de la percepción de las personas con discapacidad, como personas enfermas que

debían superar carencias y deficiencias para adaptarse a la sociedad existente,

para lo cual se les ofrecía un adecuado tratamiento médico… a la percepción de

las personas con discapacidad como un colectivo que se encuentra en una

especial situación de desventaja social debido a que la sociedad ha construido

un entorno preparado sólo para un determinado estándar de personas, con

determinadas características y para solucionar ese estado de cosas, lo que se

ha de reconocer son los derechos de igualdad y no discriminación también de las

personas con discapacidad, se trata de lograr, por consiguiente, que sea la

sociedad la que se adapte para dar espacios a toda clase de personas.

Complementando las ideas anteriores, Padilla-Muñoz (2010) explica que la

discapacidad es una situación heterogénea que envuelve la interacción de una

persona en sus dimensiones física o psíquica y los componentes de la sociedad

en la que desarrolla y vive.

Por otro lado, debemos entender que los participantes de esta investigación

poseen comorbilidad de diversos diagnósticos y condiciones, siendo uno de ellos

el de parálisis cerebral, entendida como “una condición neurológica crónica que

se caracteriza por movimientos corporales alterados, retraso psicomotor, y

deformidades en extremidades y tronco. Se consideran, cuatro tipos de parálisis

de acuerdo con el nivel de lesión: monoparesia,

diplejía, hemiplejía y tetraparesia” (Fundación Teletón, 2022, s. p.). Desde

García et al. (2022), la parálisis cerebral exige un abordaje

multidisciplinar e integral, coordinado entre los colegios y los ámbitos

sanitario, educativo y familiar, potenciando de manera clave la calidad de

vida, la participación escolar y social, y la transición a la vida adulta de

los pacientes.

Calidad de vida

y autoestima

El uso del juego y las estrategias relacionadas con él están íntima- mente

vinculados con la conformación y logro de una adecuada calidad de vida. Este

concepto, de acuerdo con Rodríguez et al. (1993), es un constructo del

que forman parte diversas dimensiones, por lo que es difícil operacionalizarlo. Desde la Organización Mundial de la

Salud (OMS, 2002) la calidad de vida puede ser entendida

como una percepción individual de la propia posición en la vida dentro de un

contexto del sistema cultural y de valores en que se vive, y en relación con

sus objetivos, esperanzas, normas y preocupaciones.

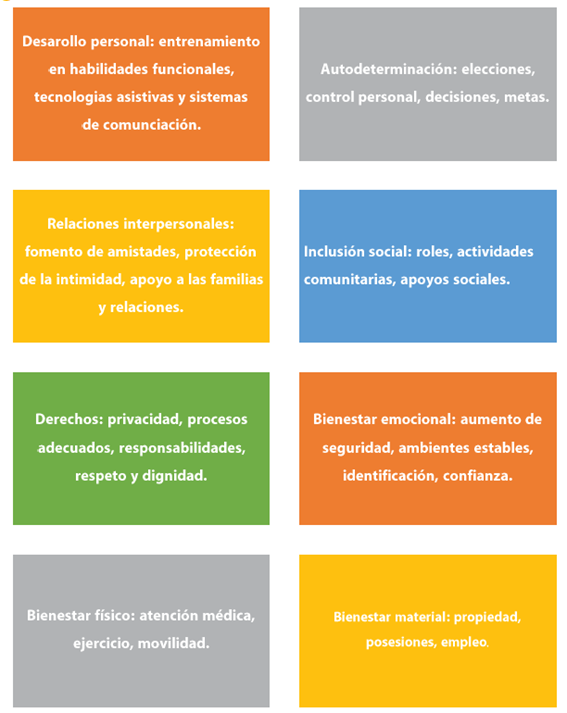

En este punto, podemos hacer referencia al Modelo propuesto por Schalock y Verdugo (2007) en relación con el concepto de

calidad de vida de las personas en situación de discapacidad intelectual donde considera

que existen diversos apoyos con base en las ocho dimensiones que proponen. Los

elementos y dimensiones propuestas se pueden ver en el siguiente esquema:

Figura

1

Nota. Esquema construido a partir de lo propuesto por Schalock y Verdugo, 2007.

Desde estas concepciones, se reconoce, por tanto, el juego, el ocio y el

aprendizaje no sólo como derechos, sino también como áreas relevantes en la

calidad de vida de las personas. He ahí la importancia de la presencia y de una

participación real y activa de los niños, niñas y jóvenes en interacciones

sociales, experiencias educativas, instancias lúdicas, de juego que les

permitan crecer y desarrollarse en bienestar.

En este sentido, es posible comentar, además, que la creación de juego

sostenida en esta investigación contribuye en la calidad de vi- da de los

participantes y en su autoestima, considerando que, desde Amaíz

(2009), la autoestima y el concepto que tengo de mí mismo se va formando

gradualmente a través del tiempo y de las experiencias que cada individuo vivencia,

pues la autoestima es la suma de juicios que una persona tiene de sí misma. En

consecuencia, crear un juego no sólo favorece su toma de decisión, sino que

permite enfrentar los riesgos de una baja autoestima, dada la falta de acceso y

oportunidad en ciertos aspectos de la vida de los participantes.

Esto cobra mayor relevancia si se considera lo investigado por Gómez

(2020), quien señala que las personas con discapacidad física presentan niveles

de autoestima más bajos que aquellas sin discapacidad, brecha que se vuelve más

significativa, por ejemplo, si hay uso de silla de ruedas, ya que las personas

sienten menos control sobre sí mismas. Por su parte, Zaragoza et al. (2015)

indican que el juego en contexto de diversidad sirve como herramienta de estimulación,

y también ayuda a sus participantes a relacionarse con los demás, a mejorar su

autoestima, a superarse, a transferir y a generalizar sus aprendizajes a otros

entornos por medio de momentos gratos y de diversión.

Diseño

Metodológico

Con base en lo anterior, el objetivo de esta investigación fue promover los beneficios del

diseño y creación de juegos de mesa para contribuir en la construcción de

identidad y calidad de vida de estudiantes de 14 a 21 años de la Escuela

Especial Sanatorio Marítimo San Juan de Dios.

Los

objetivos específicos fueron:

·

Identificar

las percepciones de profesionales, familias y estudiantes que participan en la

creación de un juego de mesa.

·

Identificar

los elementos facilitadores y obstaculizadores en el acceso y la participación

en la creación juegos de mesa en con- textos socioeducativos.

·

Visibilizar

las oportunidades de la creación de juegos para el acceso, la participación y

la autoestima de los estudiantes participantes.

·

Desarrollar

la creación juegos de mesa considerando preferencias, comprensión, intereses y

decisiones de los estudiantes participantes.

·

Contexto y participantes

Contexto

El proyecto se enmarca en el establecimiento educacional particular

subvencionado “Escuela Especial Sanatorio Marítimo San Juan de Dios”, el cual

se encuentra ubicado en Viña del Mar, Chile. Contempla los niveles

educacionales prebásico (educación parvularia),

básico (educación primaria) y laboral. Desde su Proyecto Educativo

Institucional (en adelante PEI), presenta como antecedente histórico

estar bajo la Orden Hospitalaria de los Hermanos San Juan de Dios, la cual

focaliza su atención en los niños con multidéficit,

buscando brindar educación e igualdad de oportunidades a los niños, niñas,

jóvenes y adultos que son residentes del hospital Sanatorio Marítimo San Juan

de Dios y fuera del mismo creando, en 2008, la Escuela Especial Sanatorio

Marítimo San Juan de Dios, cuya intención es ampliar la cobertura educativa para

todos los infantes con necesidades educativas especiales en la región de

Valparaíso.

Dentro de su impronta, que marca su presencia y actividades en el día a

día, se encuentran elementos que caracterizan y reflejan su labor y propuesta

formativa. Estos elementos son sus sellos, los cuales, según su PEI, se relacionan

con ser un centro escolar que atiende a la diversidad con excelencia académica,

con un enfoque centrado en el estudiante desde una mirada transdisciplinaria y

que busca que sus alumnos participen y sean reconocidos en la sociedad.

De acuerdo con su PEI, la escuela trabaja un modelo educativo

institucional basado en un enfoque ecológico en respuesta a los ritmos y

estilos de aprendizajes dentro de contextos naturales, con pi- lares que

respondan a la cobertura, sostenibilidad educativa, gestión carismática, un

diseño curricular flexible que se sostenga desde un modelo transdiciplinario

compuesto por profesionales de la educación y salud (docentes diferenciales,

asistentes, kinesióloga, fonoaudióloga, psicóloga y terapeuta ocupacional). Su

perfil de atención contempla estudiantes con daño neurológico, síndromes

congénitos y trastorno del espectro autista. Sustenta, finalmente, su curriculum en tres tipos de metodologías: aprendizaje

basado en proyectos, aprendizaje basado en juegos y tecnologías de la

información y la comunicación.

Participantes

La investigación considera como participantes principales a tres alumnos de

tres cursos diferentes, sus familias y maestros. A continuación, se describe cada

uno de ellos:

Tabla 1. Descripción de los participantes de la investigación

|

Maverick A. |

Maverick

es un joven de 14 años, con diagnóstico de Discapacidad Intelectual en rango

moderado y parálisis cerebral espástica. Cursa sexto básico. Es un joven

extrovertido, sensible, fanático del futbol. |

|

Angela G. |

Ángela

es una adolescente de 21 años con diagnóstico de Discapacidad Intelectual en

rango moderado, diplejía mixta severa y síndrome de Angelman.

Ángela cursa Laboral 1 B. Es una joven entusiasta que disfruta de actividades

de cocina, jardinería y juegos, en especial los que son competitivos. |

|

Monserrat P. |

Monserrat

es una joven de 19 años con diagnóstico de Discapacidad Intelectual en rango

severo, parálisis cerebral espástica secundaria a asfixia por inmersión. Monserrat

cursa laboral 1 A. Disfruta de la música, estar en compañía de sus pares y

actividades relacionadas con juegos y comercio. |

|

Apoderados |

Tres

apoderados de los estudiantes participantes, quienes fueron un elemento clave

para sostener y llevar a cabo el proyecto de creación de juegos. Algunos

participaban desde el rol de codocente vía remota y

otros permitían el avance del proyecto mediante el refuerzo de contenidos y

asistencia constante a clases. |

|

Equipo |

Tres

docentes diferenciales y tres asistentes técnicos de cada curso, quienes

contribuyeron a la ejecución, diseño y evaluación del proyecto. |

Figura 2. Maverick con

una carta del juego uno adaptado

Figura 3. Angela en

sala de clases

Figura 4. Monserrat en

sala de clases

Nota: Los estudiantes participantes cuentan con una

comunicación no verbal, y ésta es gestual y corporal. Son capaces de responder

preguntas dicotómicas y abiertas mediante opciones de sí-no y escoger con

gestos o señas. Se contribuye en su participación con el uso de Pulsadores,

Tics para expresar ideas y opiniones. Es importante destacar, además, la

presencia de un grupo de interés indirecto compuesto por los compañeros de

escuela de los estudiantes, quienes participaron en los testeos y jugaron con

cada uno de los prototipos.

En un nivel más extendido se consideran los entornos sociocomunitarios,

donde interactúan los estudiantes, puesto que los juegos fueron digitalizados

en formato print and play

(imprimir y jugar) al finalizar la investigación, para su libre descarga y

distribución.

Técnicas

e instrumentos

La investigación adopta una metodología cualitativa, entendida como una

investigación que, según Strauss y Corbin (1998), produce

hallazgos a los que no se llega por medio de procedimientos estadísticos u

otros medios de cuantificación. Además, el estudio se basa en la Teoría

Fundamentada de Glaser y Strauss, la cual, como señala Alveiro (2013), busca

desarrollar teorías a partir de un proceso sistemático de obtención y análisis

de los datos en la investigación social, y constituye una metodología general

para el análisis de da- tos cualitativos, de cuyo análisis surge un conjunto de

categorías, subcategorías y dimensiones relacionadas entre sí que dan cuenta de

un fenómeno determinado mediante descripción, comparación y conceptualización

de los datos.

Se busca trabajar con esta teoría y considerar la investigación

cualitativa, así como reconocer y valorar la información que este proyecto

permite recolectar, puesto que al basarse en experiencias de creación de juego

y las vivencias de diversos participantes, la decisión de recoger y describir

dichos relatos es pertinente y adecuada. Esto porque se pretende obtener la

información en la práctica sobre la experiencia vital de cada participante, sus

familias y docentes, y con ello enriquecer la información a partir del tema del

uso del juego y su creación. De esta manera se busca elaborar puntos prácticos

y acciones futuras desde este análisis interpretativo.

Según Strauss y Corbin (1998), el uso del

lenguaje descriptivo puede transformar acontecimientos ordinarios en algo

extraordinario. Este proyecto, tal y como sugieren los autores, usa en su

metodología cualitativa entrevistas semiestructuradas a apoderados y maestros

de los alumnos creadores de juego, como punto de partida inicial para llevar a

cabo con ellos el análisis de los relatos desde su transcripción. Cabe destacar

que se incorporaron las voces de los estudiantes adecuando los instrumentos a

sus características particulares.

Estudiantes

Se realizó la actividad del cuestionario en el formato “Línea de Tiempo”,

en el cual, de manera procesual y longitudinal, los estudiantes reflexionaron y

conversaron acerca de su acercamiento a los juegos, a la experiencia de crear

recursos a través de ellos y el proyecto sostenido. Además, incluyó elementos

identitarios y de autoconcepto en relación con la creación de juegos de mesa.

Se decidió hacer la actividad de evaluación considerando diversificar la

presentación y expresión de su opinión, tomando los principios del diseño

universal que propone Pastor (2016), quien señala que este modelo tiene tres

principios vinculados: proporcionar múltiples formas de implicación, múltiples

formas de representación de la información y múltiples formas de acción y

expresión del aprendizaje.

El cuestionario de los alumnos incluía

ocho preguntas, cada una de ellas con imágenes, ello con el objetivo de

enriquecer y favorecer su comprensión, además de ser un apoyo que les

permitiera responder de mejor manera:

Tabla 2. Preguntas aplicadas a los estudiantes participantes

|

1. Durante 2019 jugamos varios juegos ¿De cuáles

te acuerdas? (Pregunta creada para indagar acerca de sus recuerdos y el

acercamiento a los juegos de mesa). |

2. ¿Cuál/es de los juegos que conozco es el que

más me gusta? (Pregunta para indagar acerca de sus preferencias, opiniones,

intereses con base en su experiencia). |

|

3. ¿Cuál/es de los juegos que conozco es el que

menos me gusta? (Pregunta para indagar acerca de sus preferencias, opiniones,

intereses con base en su experiencia). |

4. ¿Creé un juego de mesa? (Pregunta

orientada a la conciencia acerca del proceso de creación sostenido). |

|

5. ¿Cómo me sentí al crear un juego de mesa? (Pregunta

orientada a las emociones y sentires durante la creación del juego). |

6. ¿Quiero que otros jueguen mi juego? (Pregunta

orientada a su confianza, contribución y aporte a los entornos sociocomunitarios). |

|

7. ¿Qué es lo que más me gusta de mi juego? (Pregunta

orientada a su conocimiento, experiencia, expresión de intereses y

preferencias). |

8. Mis cualidades son (Pregunta orientada a

levantar información acerca de su autoestima, autoconcepto e identidad). |

Figura 5. Angela

respondiendo su cuestionario con apoyo visual y concreto

Apoderados y docentes

Por otro lado, se realizaron entrevistas semiestructuradas a docentes y

apoderados con el fin de levantar información acerca de sus percepciones en

relación con el proyecto. A continuación, se describen las preguntas utilizadas

en las entrevistas construidas luego del análisis por parte de dos validadores

expertos:

Tabla 3. Preguntas aplicadas a los apoderados y docentes

participantes

|

Docentes |

Apoderados |

|

Desde tu experiencia, ¿cuál crees que es el rol

del juego en la cotidianidad? |

¿Cómo

fue para ustedes participar de la experiencia de creación de juego? |

|

Desde tu rol docente, ¿cuál o cuáles elementos

visualizas como clave para incluir el juego y la creación de éstos en la

experiencia educativa? |

¿Cómo

viste a tu hijo/a durante el proceso de creación de juegos de mesa? |

|

Desde

la creación de juegos, ¿crees que existen beneficios en los estudiantes?,

¿por qué?, ¿cuáles? |

La

creación de juegos, ¿en que contribuye al autoestima y autoconcepto de tu

hijo/a? |

|

¿En

qué aspectos consideras tú que los juegos de mesa responden a la diversidad? |

Según

tu experiencia en torno al juego, ¿consideras que se aprende? ¿Por qué? |

|

Al

momento de planificar una experiencia educativa, ¿cuál

es la valoración que das a la incorporación de juegos de mesa en el proceso

de enseñanza aprendizaje? |

¿Qué

juego de mesa han jugado en familia? (incluyendo al estudiante). |

|

Según

tu experiencia profesional, ¿qué elementos facilitaron y obstaculizaron el proceso

de creación de juegos de mesa? |

En relación con la experiencia familiar en torno

al juego, ¿cuáles consideras que son las ventajas y/o desventajas? |

|

¿Cuál

es la valoración que otorgas al juego respecto al significado del

autoconcepto del/la estudiante? |

Finalmente, si tuvieras que describir en una frase

el mayor logro de tu hijo /a en esta experiencia, ¿cuál sería esa frase? |

Cronograma de

la investigación

La investigación se desarrolló de manera transversal, considerando

elementos y procesos sostenidos a lo largo del tiempo por parte de los

estudiantes participantes. Esto es clave para entender el proceso de creación

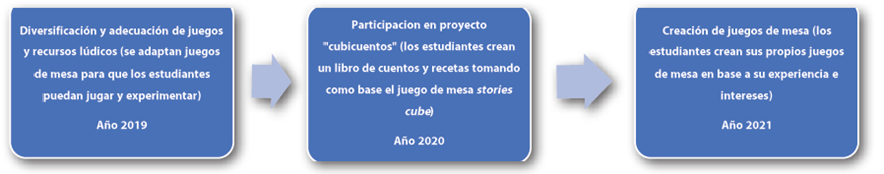

que se llevó a cabo de la siguiente manera:

Figura 6. Proceso

previo a la selección de juegos de mesa

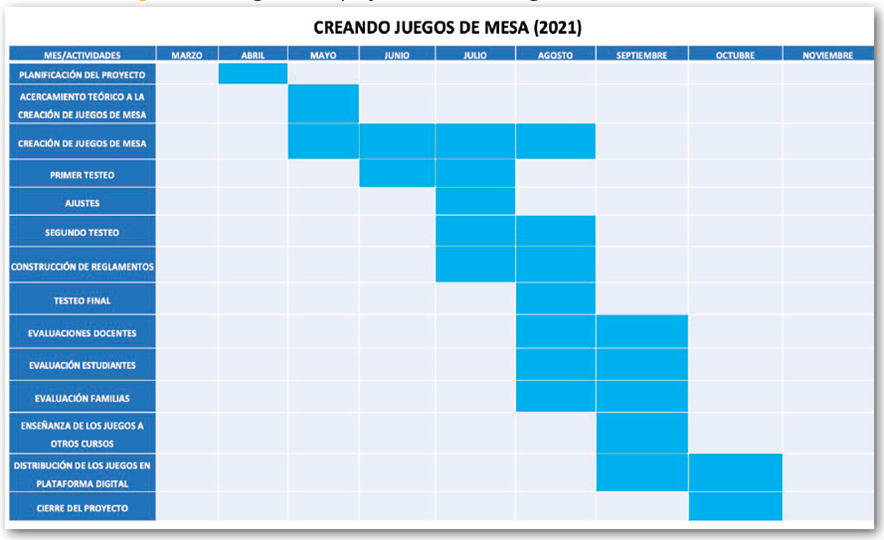

La investigación se realizó de acuerdo con

el siguiente crono- grama que muestra el proceso completo: desde la introducción

teórica de las bases para la elaboración de juegos de mesa a los estudian- tes,

hasta la creación de los mismos, incluyendo las fases de testeo, ajustes y

evaluación por parte de los participantes y la realización de los juegos en sus

versiones finales, tanto para su ejecución presencial como digital.

Figura 7. Cronograma del

proyecto Creando Juegos de mesa

Creación de los

juegos

La creación de los juegos se desarrolló en etapas secuenciales, con- forme

el cronograma presentado. El proceso de elaboración de cada prototipo se basó

en las ideas de Chacón (2008, p. 6) quien establece los siguientes pasos para

la creación de un juego:

1)Dado un objetivo, idear la estructura o adaptar

uno preestablecido. 2) Planificar a través de un análisis de posibilidades y

elección de las mejores ideas. 3) Diseñar la idea a través de un bosquejo o

dibujo pre- liminar. 4) Visualizar el material más adecuado. 5) Establecer las

reglas del juego, cuantas sean necesarias, precisas y muy claras. 6) Prevenir

posibles dificultades, como el espacio, el tiempo disponible, número de

jugadores. 7) Imaginar el juego como si fuera una película. 8) Ensayar un

mínimo de tres veces para verificar si se logran los objetivos. 9) Aplicar con

niños y elaborar un registro de todo lo que ocurra para mejorarlo o

simplificarlo. 10) Evaluar los conocimientos adquiridos de acuerdo con el

objetivo para verificar la intención didáctica.

En concreto, se realizaron sesiones semanales de 45 minutos con los

estudiantes para ir desarrollando la idea de juego, componen- tes, estética,

narrativa, construcción de prototipos y mejoras, hasta llegar a la versión

final. Estas sesiones se llevaron a cabo con los alumnos, su docente, un

asistente, la psicóloga de la institución y el apoyo en casa o posterior a la

clase (dependiendo de la modalidad) por parte de sus apoderados. Los alumnos

decidieron y lideraron ca- da etapa del proceso, plasmando en sus juegos sus

intereses y preferencias, además de construir los prototipos.

Figura 8. Doggy Dance

Nota. Este juego fue creado en

conjunto por Monserrat y Angela, y propone bailar con diversas dinámicas y desafíos

que consideran en su diseño rangos motrices diversos y el uso de silla de

ruedas.

Hallazgos

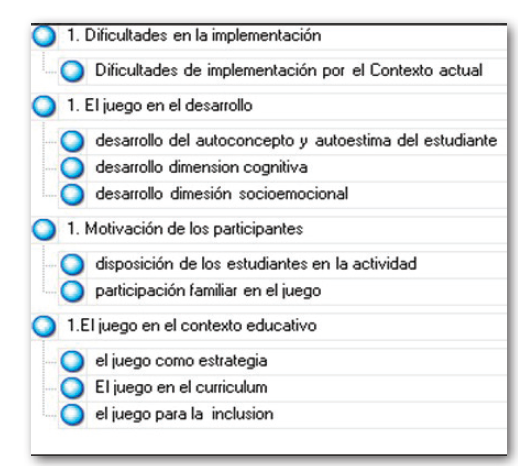

Para llevar a cabo la codificación de las entrevistas, éstas se

transcribieron para posteriormente sistematizarlas en el software NVIVO en

su versión 10.0. Una vez realizada la revisión de los contenidos de ca-

da entrevista, se procedió a la construcción de los nodos o categorías

principales y sus subcategorías, basadas en el contenido al cual hace

referencia el relato de cada participante, buscando puentes o nexos comunes

entre una entrevista y otra.

Figura 9. Matriz de nodos

construidos a partir de la codificación de las entrevistas de cada participante

A partir de los nodos que surgieron del discurso de los participantes, se

establecieron relaciones entre dichas categorías, las cuales confluyen o nacen

desde un tema principal y central, entendido como la creación de juegos para la

inclusión y la diversidad. Estas relaciones se categorizaron en dos grandes

nodos de análisis: Juego, educación y desarrollo y Motivación e implementación.

Desde el relato de las participantes, es posible reconocer la contribución

de la creación de juego en diversos ámbitos como desarrollo, autoestima y

aprendizaje. A continuación se describen algunos de

los relatos obtenidos:

Tabla 4. Extractos de las respuestas de los participantes

(apoderados y docentes)

|

Contribución

a la autoestima, confianza |

Dixit:

“Uno ve que se siente más importante, se logra dar cuenta de que es capaz,

que lo hizo y que puede lograr muchas cosas más”. (Apoderado) |

|

Desarrollo

cognitivo |

Stella:

“Logramos que su foco de atención y la motivación que tuvo… se disparó, fue

en aumento”. (Docente) |

|

Desarrollo

socioemocional |

Gloom: “Lo que es el compañerismo,

la tolerancia, el respetar las decisiones del otro, el tomar decisiones

compartidas”. (Apoderado) |

|

Contexto

socioeducativo |

Stella:

“El rol del juego aporta en la cotidianidad, es una herramienta para la

escuela”. (Docente) |

|

Motivación

e implementación |

Quixx:

“La participación como elemento, de la familia, creo que al ver esto

innovador, nuevo que estamos aprendiendo, participa más y relevan el gran rol

que poseen”. (Docente) |

Nota. Los nombres de los apoderados han sido reemplazados por

nombres de juegos de mesa.

El resumen de estos hallazgos se muestra a continuación: La creación de

juegos de mesa:

·

Favorece

autoestima, capacidades, expresión y creatividad.

·

Permite

mayor motivación, presencia e inclusión social.

·

Muestra

una relación entre la creación de los juegos y el fortalecimiento de

habilidades cognitivas y socioemocionales en el ámbito educativo.

·

En el

ámbito socioemocional se aprecian mejores relaciones, fomento del trabajo en

equipo, liderazgo y confianza.

·

Permite

resignificar la discapacidad, valorando y enriqueciendo a los participantes y

su identidad.

·

Se

hace necesario incluir el juego en todos los ámbitos de la experiencia

educativa.

·

Se

requiere mayor reflexión y herramientas para la inclusión en el contexto

escolar.

·

El

uso del juego contribuye a mayor participación de las familias en la escuela.

·

El

proyecto permite hacer frente a las dificultades presentadas postpandemia

Covid-19, constituyéndose como una oportunidad en la adversidad.

·

El

uso de la creación de juegos propicia un buen ambiente de aprendizaje,

significativo y colaborativo.

Conclusiones

En relación con el objetivo general de esta investigación, se concluye que

la percepción entregada por las participantes es positiva, ya que señalan la

posibilidad de reafirmar los beneficios desde el diseño, uso y enseñanza de los

juegos de mesa, además, las docentes y las familias, destacan elementos relevantes

que permiten favorecer la construcción de la identidad y calidad de vida de los

estudiantes participantes del proyecto. Por ello, es posible reafirmar los

beneficios del diseño, la creación, el uso y enseñanza de los juegos de mesa,

tanto a nivel cognitivo, como social y emocional, ya que favorecen el

reconocimiento de fortalezas y cualidades, se refuerza la identidad, la

autoestima y la participación de los estudiantes. Al tomar en cuenta los

relatos y las voces, de los alumnos y sus familias durante la experiencia y

evaluando la misma, reconocen el juego como un motor de motivación intrínseca,

una oportunidad de aprender, jugar, disfrutar, liderar y empoderar a los

participantes en sus contextos inmediatos. En relación con los objetivos

específicos, se evidenció que los participantes valoran la labor y el juego

como aspectos didácticos a desarrollar y tener presentes en el quehacer

educativo diario. Además, consideran que es un aporte para las formación

personal y social, por el vínculo generado y traducido en la cercanía con el

equipo de aula y los estudiantes, lo que permitió orientar el proceso a partir

de diversas estrategias que utilizaron durante esta instancia.

Lo anterior, se corresponde con aspectos señalados como fortalezas del

quehacer desarrollado, y acciones en beneficio de los estudiantes. Asimismo, es

posible destacar el aporte de la creación de juegos y la diversificación de

recursos lúdicos en la expresión de un rol activo de los participantes,

valorados como individuos con un enfoque de derechos, integrales y valiosos que

existen más allá de la discapacidad. Desde esta iniciativa es posible reconocer

que los alumnos sí lograron aumentar su participación, confianza, presencia y

sus oportunidades para tomar decisiones, además de mayores tiempos de atención,

creatividad y apropiación de contenidos de manera significativa. Todo lo

anterior, en contribución directa con diversas dimensiones de la calidad de

vida de las personas, tales como inclusión social, autodeterminación, bienestar

emocional, derechos y participación.

Limitaciones

Entre las limitaciones que deja esta investigación es importante mencionar el

contexto en el cual se desarrolló: postpandemia de Covid-19 y sus implicancias

dentro de las aulas, en el entorno social y con las familias de los

estudiantes. Esto hizo que el proyecto se generara en modalidad hibrida, es

decir, con alumnos que asistían de manera presencial a clases y otros a través

de vía remota desde sus hogares. Por ello, se replanteó la experiencia

educativa y se propuso contar con apoderados como codocentes,

lidiando y enfrentando desafíos como el uso del computador y la ausencia o

dificultades a nivel médico de los participantes.

Junto con lo anterior, la investigación de creación de juego también buscó

desmitificar ciertas creencias asociadas al uso del juego. Como menciona Matera

(2015), existe la idea extendida de que los juegos son sólo para jugar y no

para aprender, puesto que se piensa que carecen de rigor educativo, pero esto

es errado, ya que constituyen una gran complejidad motivacional que favorece la

claridad de los temas y la adquisición de nuevos aprendizajes.

Otra limitación que se reconoce, como efecto el contexto sanitario en el

que se llevó a cabo este estudio, es el número de participantes del proyecto,

dado que, al no contar con el aula completa o la variación de la asistencia de

los estudiantes semana a semana, se hizo complejo involucrar o agregar a más de

ellos; sin embargo, al ver los logros alcanzados por los participantes de este

estudio, en las proyecciones se intentará modificar esta situación.

Proyecciones

Una primera proyección de la investigación es la difusión de los juegos

realizados en un formato digital, print and

play y de libre descarga por medio de las redes

sociales institucionales y de plataformas digitales acordes con este tipo de

recursos. Esto requiere modificar y perfeccionar los bosquejos digitales para

una mayor calidad de los juegos que se alojen en dicha plataforma. También se

buscará que, mediante la descripción y difusión de estos recursos creados en

con- texto de postpandemia por parte de los estudiantes participantes, se

genere interés, reflexión y valoración en torno a las oportunidades, la

inclusión y la diversidad para todos. Junto con esto, se pretende alcanzar

otros espacios mediante charlas, y capacitaciones que permitan compartir la

experiencia de manera que se replique y considere en diversos establecimientos,

centros de formación y comunidades.

Por otro lado, dados los resultados en los testeos y la motivación que

generaron los juegos creados en la comunidad escolar, se espera continuar en

los siguientes años enseñando y haciendo partícipes de los juegos a los

estudiantes de otros cursos, dando pie al crecimiento de la Ludoteca Escolar de

la Escuela Especial Sanatorio Marítimo, incorporando en ella los juegos

adaptados en años anteriores, así como los juegos que crearon este año los

participantes del proyecto. Pero no sólo eso, sino también la expansión del

proyecto a otros cursos, creando así nuevos juegos y recursos afines, como

libros de cuentos elaborados a partir de recursos lúdicos, por ejemplo.

Desde estas proyecciones, se busca continuar con metodologías motivantes y

activas, como el aprendizaje basado en juego, para construir una impronta y un

hacer activo en la comunidad escolar. Para lograrlo, se continuará incorporando

a las familias como una gran alianza dentro de la experiencia educativa, dando

espacio a la toma de decisiones compartidas, proyectos construidos en común,

mayor involucramiento, y la impartición de talleres para apoderados (desde los

que ingresan hasta los que egresan) sobre creencias, expectativas, derechos y

oportunidades de este tipo de población. Así se generará una mayor conciencia

de las fortalezas de los estudiantes, sus talentos y la valoración de su

autoestima, identidad y calidad de vida.

Referencias

Aizencang, N. (2005). Jugar, Aprender y Enseñar:

Relaciones que potencian los aprendizajes escolares. Ediciones Manantial.

Alveiro, D. (2013). La Teoría Fundamentada

como metodología para la integración del análisis procesual y estructural en la

investigación de las Representaciones Sociales. CES Psicología, 6(1),

122-133.

Amaíz, J. (2009). El judo como medicación

generadora de bienestar y autoestima: caso biográfico-narrativo de las personas

con discapacidad intelectual en Aspanias-Burgos. (Tesis

doctoral). Universidad de Burgos, España.

Córdoba, E., Lara, F., y García, A.

(2017). El juego como estrategia lúdica para la educación inclusiva del buen

vivir. ENSAYOS, Revista de la Facultad de Educación de Albacete, 32(1). http://www.revista.uclm.es/index.php/ensayos

Chacón, P. (2008). El juego didáctico como

estrategia de enseñanza y aprendizaje. ¿Cómo crearlo en el aula? Revista

Nueva Aula Abierta, (16).

De la Torre, S., y Tejada, J. (2007). Estilos de

vida y aprendizaje universitario. Revista Iberoamericana de Educación, 44, 101-131.

Fundación Lego (2018). Aprendizaje a

través del juego: Reforzar el aprendizaje a través del juego en los programas

de educación en la primera infancia. UNICEF. www.unicef.org/publications

Fundación Teletón Chile (2022). Teletón.

https://www.teleton.cl/patologia/ paralisis-cerebral/

García, A., Arriola, G., Machado, I. S.,

Pascual, I., Garriz, M., García, A., et al. (2022). Parálisis

cerebral. Protoc Diagn

Ter Pediatr, 1, 103-114.

https:// www.aeped.es/sites/default/files/documentos/pdf_final_protocolos_ aep-senep_2022.pdf

Gamboa, M. (2012). Aportes a la

educación del desarrollo del juicio moral para el siglo XXI. San Martín

58(1).

Gómez, M., y Jiménez, M. (2018).

Inteligencia emocional, resiliencia y autoestima en personas con discapacidad

física y sin discapacidad. Enferm. glob. [online]. 17(50),

263-283. https://dx.doi.org/10.6018/eglo- bal.17.2.291381.

Herrán, A. (2009). Técnicas de enseñanza basadas

en la exposición y la participación. En J. Paredes, A. De la Herrán, M. Santos,

J. Gairín y J. Carbonell (coords.),

La práctica de la innovación educativa (pp. 251-278). Síntesis.

Huizinga, J. (1972). Homo Ludens.

Emece Editores.

Jeffree, D. (1986). La Educación de los Niños y

los Jóvenes Deficientes Menta- les. Cuadernos de Educación Especial, (1).

UNESCO.

Jenkins, R. (2004). Social identity.

Routledge.

Lara, F., Sousa, C., De la Herrán, A.,

Lara-Nieto, M., y Gerstner, R. (2016). El docente

inmigrante “irregular” en Ecuador: reto del derecho a la Educación. Conhecimiento y Diversidade,

8(16), 25-43. http.doi.org/10.18316/ rcd.v8i16.3362

López, M., Saldanha,

M., Pereira, A., y Guerrero, B. (2010). Discapacidad y juego; adaptaciones desde

las teorías del procesamiento de la información. Universidad de

Extremadura. España

Martínez, F. (2016). Diseño y

publicación de juegos de mesa: de Argentina al mundo. Ok ediciones.

Matera, M. (2015). Explora como un

pirata: Gamificación y diseño de cursos inspirado en los juegos. Ediciones

Mensajero.

Matus, C., Rojas-Lasch,

C., Guerrero-Morales, P., Herraz-Mardones, P., y San-

yal-Tudela, A. (2019). Diferencia y normalidad: producción etnográfica e

intervención en escuelas. Magis, Revista

Internacional de Investigación en Educación, 11(23),

23-38. https://doi.org/10.11144/Javeriana.m11-23. dnpe

Organización Mundial de la Salud (2002). Programa

Envejecimiento y Ciclo Vital. OMS

Ortega, R. (1997). Desarrollo, aprendizaje

y currículum de educación infantil: el papel del juego. Revista

Investigación en la escuela, (33), 17-26.

Padilla-Muñoz, A. (2010). Discapacidad:

contexto, concepto y modelos. 16 International Law,

Revista Colombiana de Derecho Internacional, 381-414.

Pastor, C. (2016). Diseño Universal para

el Aprendizaje: Educación para todos y prácticas de enseñanza inclusivas.

Morata.

Pérez, E. (2011). Educación inclusiva y

las comunidades de aprendizaje como alternativa a la escuela tradicional. (Tesis

de maestría). Universidad Complutense, Madrid.

Ramos, R. (2009). Lúdica -ludicidad-: como motor de la educación y del aprehendizaje del ser humano. 1er Foro Internacional en

Innovación Educativa, Chapingo, México.

Rodríguez, M., Pastor. M., y López-Roig,

S. (1993). Afrontamiento, apoyo social, calidad de vida y enfermedad. Psicothema, 5(Sup.

1), 349-372.

Schalock, R., y Verdugo, M. (2007). El concepto de

calidad de vida en los servicios de apoyo para personas con discapacidad

intelectual. Revista Española sobre Discapacidad Intelectual, 38(224),

21-36.

Strauss, A., y Corbin,

J. (1998). Basics of

qualitative research: Techniques and procedures for developing grounded theory. Sage.

Victoria-Uribe, R., Utrilla-Cobos, A.,

Santamaría-Ortega, A. (2017). Diseño de juegos de mesa. Una introducción al

tema con enfoque para diseña- dores industriales. Revista Legado de

Arquitectura y Diseño, (21),

1-12. https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=477948279062

Villalta, M. (2016). Educación

intercultural en Latinoamérica: Análisis de las investigaciones de campo en la

región. Psicoperspectivas, 15(1),

130-143.

Zaragoza, R., Costa, M., y Rando, N. (2015). Diseño para todos en juegos, juguetes

y videojuegos. CEAPAT, AIJU.