La violencia escolar en instituciones de educación media superior en México, desde la perspectiva de las cadenas rituales de interacción

School

Violence in Institutions of Higher Secondary Education in Mexico, from the

Perspective of Ritual Chains of Interaction

Alvin López Retana

Facultad

Latinoamericana de Ciencias Sociales, México

alvin.lopez@estudiante-flacso.mx

https://orcid.org/0000-0002-5421-4464

Ingreso: 11 de noviembre del 2021.

Aceptación:

24 de

junio de 2022.

https://rieeb.ibero.mx/index.php/rieeb/article/view/39

Cómo citar: López

Retana, A. (2022). La violencia escolar en instituciones de educación media

superior en México, desde la perspectiva de las cadenas rituales de

interacción. Revista Internacional de

Educación Emocional y Bienestar, 2(2), 87-114. ttps://rieeb.ibero.mx/index.php/rieeb/article/view/39

Resumen

En

este trabajo se analizó el problema de la violencia escolar en el nivel medio

superior en instituciones de la Ciudad de México, desde la perspectiva teórica

de las cadenas rituales de interacción. Para ello, se realizó un análisis

factorial por factores principales, para construir una tipología de prácticas

ejercidas por estudiantes de ese nivel, a partir de la información

proporcionada por la Tercera Encuesta Nacional sobre Exclusión, Intolerancia y

Violencia en Escuelas de Educación Media Superior. El análisis factorial arrojó

una tipología de dos categorías de violencia, que fueron definidas como

violencia con el propósito de intimidar, y violencia contra la reputación,

respectivamente. Estas categorías resultaron ser congruentes con aquéllas

reportadas en la literatura dedicada al tema de violencia escolar.

Palabras

clave

violencia

escolar, cadenas rituales de interacción, nivel medio superior, bullying,

acoso escolar

Abstract

In this work, the problem of school violence at the

upper secondary level in institutions in Mexico City was analyzed, from the

theoretical perspective of the ritual chains of interaction. For this, factor

analysis was carried out by main factors, to build a typology of practices

exercised by students of that level, based on the information provided by the

Third National Survey on Exclusion, Intolerance, and Violence in Higher

Secondary Schools. The factor analysis yielded a typology of two categories of

violence, which were defined as violence for the purpose of intimidation, and

violence against reputation, respectively. These categories were found to be

congruent with those reported in the literature devoted to the subject of

school violence.

Keywords

school violence, ritual chains of interaction, upper

secondary level, bullying, bullying

Introducción

La

violencia escolar es un fenómeno que se manifiesta de muchas maneras, pues si

se considera violento un acto que tenga la intención de perjudicar la integridad

de otra persona, podrá observarse una diversidad de prácticas que van desde las

ofensas verbales hasta las agresiones físicas, o contra la propiedad. La

violencia escolar, como una derivación de la violencia, en general, se fundamenta

en el desequilibrio de poder que existe entre el agresor y la víctima, aunque

ello no significa que sólo participen estos dos actores en una situación de

este tipo, sino que, en realidad, hay una pluralidad de individuos que toman

parte. Algunos de ellos actúan en complicidad con el agresor, otros, se

posicionan en defensa de la víctima, y otros más, son espectadores pasivos que,

de cualquier forma, contribuyen a que este fenómeno se vuelva un problema

sistemático (Martínez-Ferrer, Musitu-Ochoa y Buelga, 2016).

Al estar varios actores involucrados,

es necesario reconocer la naturaleza social de la violencia, y, en el caso

particular de la violencia escolar, además debe tomarse en cuenta la

peculiaridad situacional que implica que los participantes convivan cotidianamente

en un ambiente con sus propias reglas y dinámicas, que lo distinguen como un

espacio social que contribuye, en buena medida, al desarrollo psicoafectivo de

los jóvenes. La escuela, sin embargo, no es una institución total, en un

sentido goffmaniano,[1]

por lo que los estudiantes se retroalimentan con los elementos del medio

externo que, en la época actual, involucra también al ciberespacio, de modo que

la violencia escolar, a diferencia de lo que ocurría antes de la llegada de las

tecnologías de la información y la comunicación (TIC), no se limita al espacio

escolar, sino que puede continuar en la virtualidad y, por tanto, su potencial

de dañar a las víctimas es mayor (Adame, 2014).

En ese sentido, el objetivo de este

trabajo es identificar, mediante una tipología, cuáles son las prácticas de

violencia escolar que se presentan con mayor frecuencia en el nivel medio

superior en instituciones de México. Con esto se pretende contribuir al

conocimiento del fenómeno de la violencia escolar a partir de la identificación

de aquellas prácticas cuya recurrencia es mayor y, con ello, se puedan diseñar

estrategias de intervención focalizadas que aborden situaciones concretas, de

tal modo que la eficacia para combatir el problema se incremente.

Es decir, si se reconoce que la

violencia escolar se ejerce en diferentes dimensiones (contra la integridad

física, contra la reputación, contra las pertenencias, contra el ámbito

emocional, entre otras), se vuelve necesario comprender las motivaciones de

cada una de ellas para poder atenderlas con mayor eficiencia, así como trabajar

con las consecuencias que experimenten los estudiantes que las sufren, puesto

que el grado de daño que puede ocasionar cada una puede variar de persona en

persona.

En México, los estudios sobre

violencia escolar son abundantes, y aunque desde finales de la década de los

noventa pudo observarse en las investigaciones al respecto un viraje analítico

que fue desde el estudio de factores asociados con la salud, como el consumo de

drogas o el contexto intrafamiliar, hasta la situación de los planteles y los

actores escolares involucrados, todavía hoy se sigue escribiendo mucho sobre el

fenómeno, reconociendo que se trata de una problemática tan vigente como grave,

que muta en su dinámica de manera paralela a las nuevas formas de relacionarse

entre los jóvenes, en especial, en cuanto al ciberespacio (Saucedo y Guzmán,

2018).

Existen estudios (López Retana, 2021)

que describen para América Latina una relación entre contextos sociales

violentos y violencia escolar, pues aquellas localidades con mayores índices de

violencia tienen una mayor probabilidad de experimentar violencia al interior

de sus escuelas, como resultado de la exposición y dinámicas dentro de las que

se desenvuelven los jóvenes en sus barrios y hogares. En tales circunstancias,

la escuela se posiciona como un reflejo de la sociedad en la que se encuentra,

de manera que las prácticas hostiles que se viven en el exterior, pueden

difuminarse en los planteles escolares.

A ello debe adicionarse que el nivel

medio superior en México está caracterizado, en general, por una precariedad

académica y de infraestructura, lo que favorece la aparición y reproducción de

violencia en los planteles, por lo que el problema se perpetúa y, de hecho,

tiende a agravarse, como lo señalan trabajos al respecto (Zorrilla, 2015),

propiciando que entre los estudiantes de ese nivel se desarrolle anomia, y que la

institución escolar falle en su propósito de formación ciudadana.

Asimismo, el contexto particular de la

realidad mexicana, marcado por altos índices de criminalidad, inseguridad y

precariedad laboral desde hace varios años, puede ser un escenario que

favorezca el incremento de violencia social que, en mayor o menor medida, puede

incidir sobre el estado afectivo de las personas. De hecho, existen estudios sobre

la población mexicana (López Retana, 2021b), que abordan la cuestión de cómo

los contextos sociales adversos pueden favorecer el surgimiento de

padecimientos psicológicos como la depresión, donde unos grupos son más

vulnerables que otros, como lo es el caso de la población juvenil, pues no

siempre cuenta con los recursos o los espacios para atender esa parte de su

desarrollo personal.

La depresión en los jóvenes es una

condición que está asociada con varias cosas, pero entre ellas, la frustración

es una de gran relevancia, puesto que, al encontrarse en una etapa psíquica de

transición entre la infancia y el estado adulto, los desafíos de la vida que no

son satisfechos pueden marcar significativamente la cosmovisión y, en ese

sentido, una de muchas maneras de liberar esa frustración puede ser la

agresividad. En efecto, los problemas económicos, la violencia intrafamiliar o

la incapacidad de desenvolverse satisfactoriamente en las relaciones sociales

son elementos que pueden contribuir a deteriorar la salud mental de los

jóvenes, de modo tal que su desempeño en la escuela puede verse afectado por

ello, y la agresividad ser una válvula de escape para esa condición (Saraví, 2018).

Para comprender este fenómeno pueden

tomarse varias perspectivas, pero dadas las implicaciones sociales y afectivas

que intervienen, conviene recurrir a un modelo que tome en cuenta el papel de

las emociones, y que, además, ayude a entender por qué y cómo la situación se

repite en el tiempo para volverse una rutina; un ritual que llega a ser

normalizado por los diferentes actores que lo experimentan. Por eso, en este

trabajo se recurrirá al modelo de las cadenas rituales de interacción propuesto

por Collins (2005) para el análisis de la violencia situacional que se vive en

las escuelas de educación media superior de la Ciudad de México, pues se ha

considerado que, desde esta perspectiva, pueden quedar satisfechas las

cuestiones planteadas.

Como se verá en el apartado

correspondiente, este modelo explica que la violencia es el resultado del

incremento de la energía emocional[2]

que experimenta el agresor cuando hostiliza a las víctimas aisladas y

debilitadas emocionalmente que, sin poder defenderse, propician que los actos

se repitan y se transformen en un ritual que lacera su estado anímico y afecta su

desempeño académico y emocional hasta niveles tan extremos como el suicidio (Collins,

2005).

En el caso de la violencia escolar en

el nivel medio superior, el fenómeno involucra actores que se encuentran

atravesando una condición etaria que se presenta como una transición entre la

infancia y el estado adulto, por lo que el factor emocional es decisivo para la

construcción de una identidad. En algunos casos, la violencia es una manera de

construir esa identidad, pues el agresor la utiliza para destacarse del resto y

mostrar su poderío sobre otros, lo cual le ayudará a autodefinirse y obtener

seguridad. En otros casos, ser cómplice del agresor contribuye a sentirse parte

de un grupo y a protegerse del propio agresor de manera que la particularidad

de vivir el fenómeno en el nivel medio superior produce elementos interesantes

para el análisis (Martínez-Ferrer, Musitu-Ochoa y Buelga, 2016).

En lo que tiene que ver con México,

las situaciones de violencia escolar en ese nivel fueron reportadas por la

Tercera Encuesta Nacional sobre Exclusión, Intolerancia y Violencia en Escuelas

de Educación Media Superior, llevada a cabo por la Subsecretaría de Educación

Media Superior (SEMS, 2014) de la Secretaría de Educación Pública (SEP) en

2013, y es la última que se ha realizado en su tipo hasta mediados de 2022. En

esta encuesta se puede encontrar información acerca de la frecuencia con la que

estudiantes de instituciones públicas y privadas de seis diferentes alcaldías

reconocen haber ejercido diferentes formas de violencia contra sus compañeros

en un lapso de 12 meses, por lo que esta información se aprovechó para

construir la tipología que aquí se presentará.

Este trabajo está dividido, además de

esta introducción, en un primer apartado que describe el modelo teórico de las

cadenas rituales de interacción. A partir de él, desarrolla una explicación de

la violencia, en general, y de la violencia escolar, en particular. En el

siguiente apartado se describe la metodología de trabajo para, más tarde, pasar

a la presentación y discusión de los resultados. Por último, se reportan las

conclusiones.

La violencia como

expresión de la interpretación del contexto situacional. Cadenas rituales de

interacción

En

tanto que fenómeno social, la violencia debe entenderse en una doble dimensión:

por una parte, incluye un componente normativo relacionado con la afectividad y

los elementos no racionales de la acción y, por otra, involucra factores de

orden estructural, como la materialidad del contexto y la instrumentalidad. Por

lo tanto, es necesario construir un puente entre ambas dimensiones que permita

al observador acceder a un entendimiento integral del problema.

Desde

finales del siglo XX, la violencia ha sido abordada ubicando al actor y sus

interacciones sociales en el centro del análisis, para, a partir de este

núcleo, extrapolar el desarrollo de prácticas agresivas a la sociedad en su

conjunto (Arteaga y Arzuaga, 2017).

Ubicada la violencia en esta doble

dimensión, puede entendérsela como “un quiebre en la construcción de sentido de

ciertas relaciones sociales o en el sujeto mismo como actor” (Arteaga y

Arzuaga, 2017, p. 11), lo que implica que la violencia involucra una

significación, una expresión de algo que el actor interpreta como una situación

relevante que requiere fuerza para efectuarse. Es decir, el ejercicio de la

violencia no se limita a una expresión de fortaleza, sino que abarca, además,

un elemento simbólico que pretende colocar al actor o actores que la perpetran

en una situación tal, que las víctimas y observadores sean conscientes de las

capacidades de los primeros para hacer daño y, por tanto, les confiera poder y

estatus dentro de un colectivo (Arteaga y Arzuaga, 2017).

La violencia es, entonces, un fenómeno

performativo, puesto que, al ejercerla, los agresores despliegan un repertorio

de acciones destinadas no sólo a dañar a la víctima, sino también a demostrar

su poder y posición a otros. En esta performatividad es posible observar

construcciones morales, ideas, aspiraciones y temores que permiten comprender

el desarrollo de la violencia, por lo que es importante ubicar al actor y sus

interacciones en el centro del análisis, para rastrear la procedencia del

significado que tiene para esa persona el acto violento (Arteaga y Arzuaga,

2017).

Es decir, la violencia puede tener

diferentes manifestaciones, intensidades y duraciones, pero para poder comprenderla

a cabalidad se requiere ubicar el análisis en las características particulares

de cada situación de interacción, pues al proceder de este modo es dable

construir un camino metodológico eficiente que posibilite homologar diferentes

actos de violencia que, en principio, parecerían no relacionados. Sin embargo,

al tomar una perspectiva de la situación más que del sujeto individual

participante, se puede extrapolar la interpretación del fenómeno a una

diversidad de eventos que permitirían entender que no hay sujetos violentos,

sino situaciones violentas, y que éstas moldean las emociones y los actos de

los individuos, de tal manera que se pueda elaborar la premisa de que cualquier

persona puede ejercer violencia en situaciones apropiadas (Collins, 2008).

Tal es la perspectiva que propone

Collins (2009) en su modelo de cadenas rituales de interacción. Según esta

perspectiva situacional, la interacción ritual se produce cuando en un

encuentro cara a cara, los participantes son mutuamente arrastrados a un mismo

ritmo de discurso y movimientos corporales que producen un sentimiento o humor

compartido.

Una interacción ritual se presenta

cuando confluyen cuatro elementos: una reunión física, un conjunto de creencias

compartidas entre los participantes, acciones ritualizadas y un símbolo que

propicie que los participantes enfoquen su atención en algo que consideran

sagrado, como ideas, instituciones u objetos por los que valga la pena vivir o

morir (Arteaga y Arzuaga, 2017). Asimismo, durante este encuentro, los

participantes se vuelven conscientes de que forman parte del mismo, excluyendo

a quienes no lo hacen, de modo que por medio de la comunicación que se

desarrolle entre ellos, surge un foco compartido de atención del cual se

desprende una experiencia emocional igualmente compartida que marcará el

contexto de futuros encuentros (Collins, 2005).

Como resultado de esa experiencia, los

participantes llevarán consigo un vínculo emocional desde el cual interpretarán

las situaciones similares que se presenten posteriormente, buscando repetir la

experiencia si resultó placentera, o evitarla, si fue desagradable. Por lo

tanto, con cada nuevo encuentro, los actores reafirmarán conductas que los

llevarán a construir un ritual que se ejercerá cada vez que sus presencias y

estímulos sean mutuamente afectadas (Colllins, 2005).

En lo que respecta a la violencia,

Collins expresa que ésta es el resultado de una tensión confrontacional

que se produce cuando el ritmo descrito, en el que participan los actores del

ritual, se ve alterado debido a que ellos tienen propósitos cruzados sobre un

mismo foco de atención. Cuando eso ocurre, la violencia puede presentarse si

uno de los participantes es lo bastante débil emocionalmente como para ser dominado

por otro o cuando una audiencia anima a los participantes a confrontarse. En

cualquier caso, la energía emocional que fluye durante el encuentro sirve como

motivación para que los participantes entren en el túnel de la violencia que

desemboca en la agresión (Collins, 2009).

Tratándose de violencia escolar, este

proceso es fácil de producirse y de convertirse en un ritual, pues, como ya se

dijo, el hecho de que los estudiantes compartan un espacio físico por tantas

horas al día, durante meses, facilita que los encuentros se den constantemente.

En tales encuentros, puede observarse un ritmo mutuo que va desequilibrándose

en la medida en que uno de los actores va tomando todo el control del ritmo,

hasta que el otro no puede defenderse más. En ese momento, agresor y víctima

entran en una acción coordinada en la que uno toma el rol líder y el otro

responde a éste (Collins, 2008).

La violencia escolar ritualizada no

es un fenómeno que se presente espontáneamente, sino que es el resultado de un

proceso que va degenerándose a lo largo de distintas fases, y que tiene como

propósito el control de la situación por parte de un agresor. Por esto es

necesario establecer distinciones analíticas entre violencia y acoso, ya que,

aunque ambos conceptos pueden formar parte de una misma problemática, se

manifiestan de distinta manera. La distinción tiene que ver con la frecuencia

de la manifestación, pues de acuerdo con autores como Castillo-Pulido (2011),

la violencia, ya sea simbólica, física, verbal o de otro tipo, es aquella que

se ejerce de manera ocasional, mientras que el acoso o bullying tiene

como característica sustantiva ser repetitiva, sistemática, y tener la

intención premeditada de ocasionar daño. Es decir, podría comprenderse el acoso

o bullying como un ritual de violencia, ya que esta última se vuelve

parte de un proceso continuo en el que los actos repetidos de agresiones dan

origen a una dinámica normalizada que envuelve tanto a agresores como a

víctimas y observadores.

En este trabajo se prefiere utilizar “violencia

ritual” sobre bullying porque se pretende hacer énfasis en las

motivaciones emocionales implicadas en el fenómeno. Hablar de violencia ritual,

en términos de Collins, implica tomar en consideración no sólo el acto de

agredir en sí, sino, además, el incentivo emocional asociado al mismo, que es,

según el autor, la fuente principal que alimenta la intencionalidad, ya que la

satisfacción obtenida por el agresor le lleva a querer repetir el acto para

resentir, es decir, volver a sentir esa emoción. El bullying, por su

parte, habla de la sistematicidad de la agresión, y de una relación de

subordinación entre agresor y víctima, pero no necesariamente explica a

profundidad las condiciones situacionales que enfrentan los participantes, lo

cual es relevante para comprender esa sistematización (Collins, 2005).

Ahora bien, la secuencia que se

desarrolla en la violencia ritualizada comienza, de hecho, con el

reconocimiento de la heterogeneidad en las personalidades de los sujetos.

Algunas personas tienen estilos conductuales que facilitan su interacción con

otras, lo cual favorece su posicionamiento como líderes dentro de un grupo.

Otras, por su parte, tienden a presentar comportamientos discretos y

aislacionistas. Los líderes pueden incluso basar su poder sobre el grupo a

partir de su dominio físico o emocional sobre los demás, pero dicho dominio no

se presenta espontáneamente, sino que se construye de forma gradual a partir de

encuentros situacionales en los que son capaces de controlar la energía

emocional del momento. Conforme esto se repite, gana el respeto de los otros y

se posiciona como una figura de poder (Collins, 2008).

Ahora

bien, para confirmar su posición, el líder demuestra su dominio teniendo

control sobre otros, que suelen ser los del tipo discreto o aislacionista,

puesto que no ofrecen una respuesta que ponga en peligro el control del líder,

vuelto ahora agresor. El agresor suele escoger víctimas aisladas a las que

pueda dominar emocionalmente para construir el ritual, de manera que conforme

el proceso avanza, va ganando confianza ante la incapacidad de la víctima de

repeler la agresión. En esa lógica, el agresor tiene un conjunto de recursos

que utiliza para obtener el control, desde lo verbal, hasta lo físico, pasando

por lo simbólico. Durante el proceso de toma de control, el agresor descubre

sus fortalezas y, al mismo tiempo, las debilidades del otro, de modo que va

perfeccionando sus estrategias de dominación en función del gradual quiebre de

la resistencia de la víctima (Collins, 2008).

No obstante, al encontrarse dentro del

espacio escolar, agresores y víctimas no son los únicos participantes, sino que

también lo son los espectadores, quienes suelen complementar el ritual cuando

animan al agresor a actuar contra la víctima, o se mantienen pasivos,

permitiendo que el proceso siga fluyendo. Sin embargo, suele ocurrir que

algunos de los espectadores se involucren en favor de la víctima, lo que expande

los límites del foco de atención y, entonces, aumenta la energía emocional que

se produce.

Este comportamiento, que fomenta la

experiencia del dolor como forma de placer en el público, es una manifestación

posmoderna de la banalización del mal que, de una u otra manera, puede ser

atestiguada en los diferentes medios de comunicación que constantemente

reproducen notas, imágenes y contenidos violentos que acaso contribuyan no sólo

a esa banalización, sino también a una necrofilia que podría incidir sobre la

cosmovisión de los jóvenes, alentando las conductas agresivas que se expresan

en la escuela (Herrera, 2018).

Las cuestiones esbozadas son

planteadas en la literatura especializada en el fenómeno, en lo que respecta al

gradiente de poder entre agresores y víctimas, y al papel de los observadores.

Sin embargo, otra dimensión que también es posible ubicar en dichos textos es

la de la cultura como marco estructural favorecedor de la violencia. El trabajo

de Gómez, Zurita y López (2013) explica que los sistemas de castigos y

recompensas como mecanismos para lograr la obediencia de los miembros de un

grupo han sido utilizados de manera recurrente a lo largo de la historia de las

instituciones y, por añadidura, de la cultura, reconociendo la

retroalimentación que existe entre ambos elementos sociales.

Así, estos métodos asociados con la

cultura, entendidos como elementos de comunicación e interacción social que

definen la dinámica del grupo, se vuelven normas y costumbres que son

aprehendidas por los miembros en las distintas esferas de la sociedad,

incluida, por supuesto, la escuela. Por lo tanto, los significados y

comportamientos desarrollados en la escuela pueden provenir de estructuras más

amplias, dentro de las cuales el uso de la fuerza o la violencia para controlar

pueden permear sobre el ambiente escolar, llevando a que dinámicas violentas

sean ejercidas no sólo entre los estudiantes, sino también en las relaciones

entre otros actores, lo cual contribuye a que la ritualización de la violencia

se produzca en un terreno fértil, nutrido por las prácticas culturales institucionalizadas.

Siguiendo esa línea, la escuela es

“una fuente productora, transmisora, legitimadora, promotora, sancionadora,

socializadora e informadora de una multiplicidad de valores, creencias, normas,

actitudes, conocimientos y pautas de comportamiento que, obedeciendo a formas

particulares de ver el mundo… afectan diferentes aspectos que rodean la acción

educativa de los individuos” (Gómez, Zurita y López, 2013, p. 59), lo que

implica que, en su dinámica y propósito, la escuela puede incluso ejercer

presión sobre los estudiantes en cuanto a lo que la sociedad espera de ellos.

Si esa presión entra en contradicción

con cosmovisiones o identidades particulares de los estudiantes, es factible

que ellos respondan expresando comportamientos que se presenten como una manera

de resistirse a tal condición. Estas conductas pueden llegar a ser violentas

cuando el estudiante no encuentra una manera más efectiva de canalizar las

emociones que está experimentando. Así, la violencia escolar se convierte en una

forma de relación social en la que la institución escolar incide en cierto

sentido, como consecuencia de la aplicación de normas de control y disciplina

que pueden llegar a ser interpretadas por algunos estudiantes como mecanismos

de opresión de la autonomía frente a los que hay que rebelarse (Gómez, Zurita y

López, 2013).

De esta forma, el ambiente y las

dinámicas de la institución escolar se erigen como el escenario situacional en

el que la violencia ocurre, y en el que, además de los estudiantes, están

involucrados otros actores y elementos, como los profesores, las autoridades, y

las estrategias de intervención y sanción. Todos estos factores deben ser

incluidos en el análisis para comprender cómo surge y se mantiene latente la

problemática dentro de un plantel.

No obstante, es necesario comprender

que la expresión de la violencia dentro de la escuela no es homogénea, aunque

en el fondo su motivación, en términos de Collins, sea la misma (mantener el

poder y el control sobre las víctimas), y que es importante establecer una

tipología de prácticas para poder diseñar estrategias de intervención pertinentes,

en función de cómo se presente el acto. Diversos autores han propuesto una

taxonomía de la violencia escolar. Entre ellos, Furlong

(citado por Trianes, 2000), realizó un estudio

apoyado por psicólogos, en el que se detectaron cinco tipos de violencia

escolar: bullying,[3]

acoso físico y sexual, daño relativo a las propiedades, violencia física

grave y violencia antisocial.[4]

Por

su parte, Cottrell (citado por Martínez-Ferrer,

Musitu-Ochoa y Buelga, 2016), propone una tipología de cuatro categorías: violencia

física, violencia psicológica, violencia verbal y violencia financiera (robar

dinero o pertenencias). En general, otras tipologías encontradas en la

literatura son similares a las presentadas aquí, aunque acaso definidas con

otros nombres. En esa línea, es importante distinguir entre violencia y acoso o

bullying, puesto que este último se refiere, de acuerdo con Owens (citado

por Martínez-Ferrer, Musitu-Ochoa y Buelga 2016, p. 21), a “una conducta de

persecución física y/o psicológica que realiza un alumno hacia otro, al que

elige como víctima de repetidos ataques”, lo cual está relacionado con la

descripción que hace Collins de un ritual.

Es decir, puede entenderse el bullying

o acoso escolar como una variante de la violencia, con lo cual están de

acuerdo autores como Martínez-Ferrer, Musitu-Ochoa y Buelga (2016), y Trianes (2000), y puede extenderse esa práctica al

ciberespacio, que es un elemento propio de los tiempos actuales, en los que las

TIC son de uso cotidiano por parte de los jóvenes. La diferencia radica en que,

el cyberbullying puede ser ubicuo, ya

que no se requiere copresencia física para ejercerse,

sino que se expresa a través de dispositivos electrónicos y plataformas

virtuales como las redes sociales. Esta ubicuidad le confiere un grave riesgo,

dado que, cuando se presenta, la víctima no puede estar segura en ninguna parte

y está, de hecho, expuesta a una gran audiencia, lo que afecta más a quien lo

padece (Trianes, 2000).

La violencia, entonces, en cuanto relación

social, se transforma, se construye y reconstruye, y varía con el tiempo y con

cada interacción. Por lo tanto, es necesario que los estudios sobre el fenómeno

tengan la capacidad de aprehender las nuevas dinámicas resultantes de las

condiciones socioculturales cambiantes para emitir las prognosis y diagnosis

adecuadas, pero conservando la idea que la origina, y que es, como ya se

describió, el mantenimiento del poder y el control.

Metodología de trabajo

Por

medio de una aproximación cuantitativa, se realizó un análisis factorial por

factores principales, a partir de información estadística contenida en la

Tercera Encuesta Nacional sobre Exclusión, Intolerancia y Violencia en las

Escuelas de Educación Media Superior, elaborada por la SEMS de la SEP en 2013.

Se eligió esta base de datos para este trabajo, porque es, en su tipo, la

encuesta más reciente, pues no existe ninguna otra base que incluya información

sobre el ejercicio de prácticas violentas a nivel nacional en escuelas de

educación media superior. La encuesta fue aplicada mediante un muestreo

probabilístico en 150 planteles de educación media superior autónomas,

estatales y federales, de financiamiento público y privado. La muestra constó

de 1500 estudiantes de tres diferentes modalidades: general, tecnológico y

profesional técnico, todos en formato presencial. La distribución por sexo es

50.24% mujeres y 49.76% hombres, con un promedio de edad de 18 años (SEMS,

2014).

La encuesta está dividida en doce

partes que abordan respectivamente cuestiones como las características de la

vivienda, las condiciones socioeconómicas, datos generales de los estudiantes,

entorno social y escolar, acceso a servicios o autoestima. De estos apartados, para

este trabajo se utilizó el número 4, denominado “Entorno social” que, a su vez,

está subdividido en bloques de preguntas relacionados con la percepción de los

estudiantes sobre las condiciones materiales de sus escuelas, la interacción

con sus compañeros, la percepción de violencia experimentada y ejercida, la

situación de los barrios y colonias, y las acciones de los profesores frente a

los actos de violencia.

De esos bloques, se empleó la

información contenida en aquél referido a las prácticas de violencia ejercidas

por los propios estudiantes. Es decir, aquellos actos que los propios

estudiantes reconocieron haber cometido contra sus compañeros. Esta decisión se

tomó debido a que el propósito de este trabajo es develar cuáles son los tipos

de violencia que más se cometen, y con qué frecuencia suceden.

Ese bloque está conformado por veinte

preguntas en las que se pidió a los estudiantes que respondieran con qué

frecuencia cometen ciertos actos de violencia. Cada pregunta corresponde a un

acto distinto, y se les dieron cuatro opciones: nunca, a veces (una vez por

mes), a menudo (una vez por semana), y, con frecuencia (más de una vez a la

semana). Estas categorías fueron operacionalizadas para el análisis factorial

por factores principales asignando los valores de 1, 2, 3 y 4, respectivamente.

Como

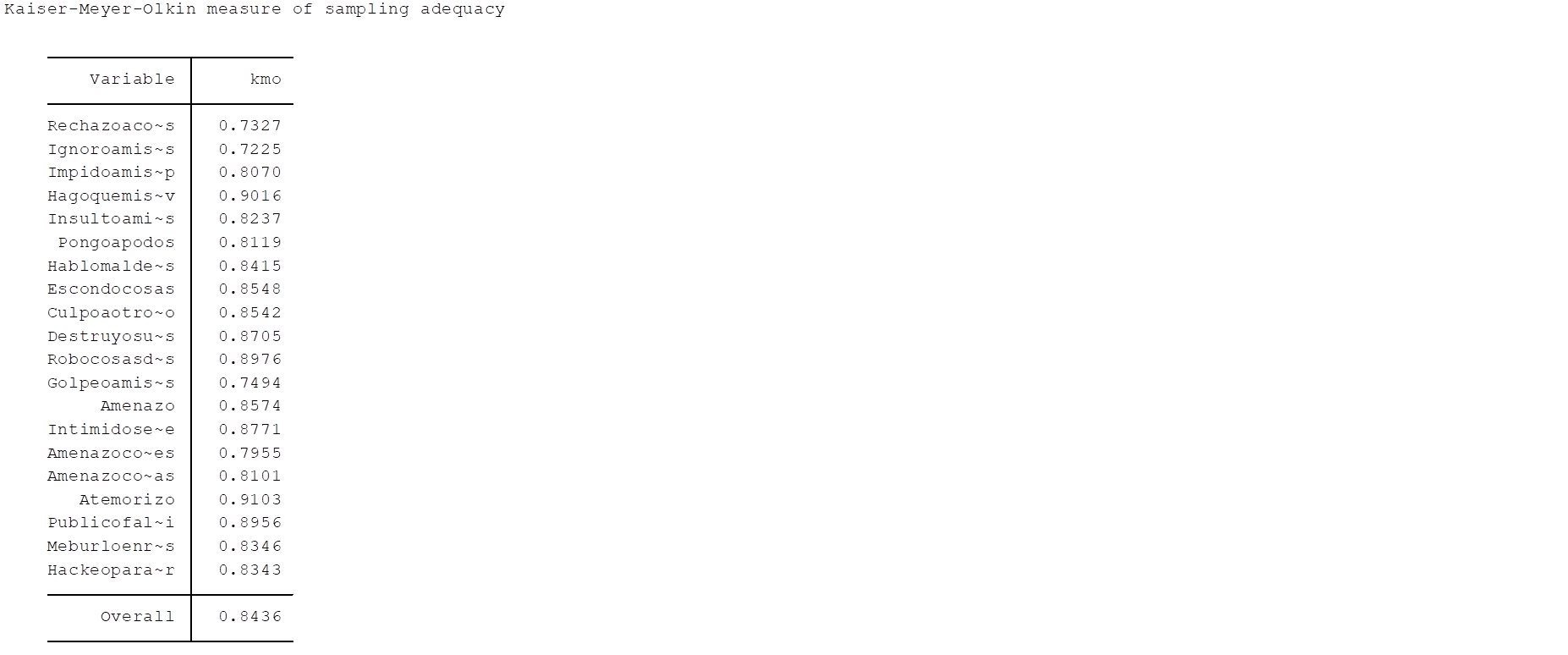

parte de ese análisis se realizó la prueba Kaiser-Meyer-Olkin

para determinar la adecuación de la muestra. El valor obtenido fue 0.8436 y,

dado que el criterio para medir la adecuación es que este valor sea cercano a

1, se considera que la muestra seleccionada posee la validez suficiente para el

análisis (López-Aguado y Gutiérrez-Provecho, 2019.

Gráfico 1. Prueba Keiser-Meyer-Olkin

Fuente:

elaboración propia.

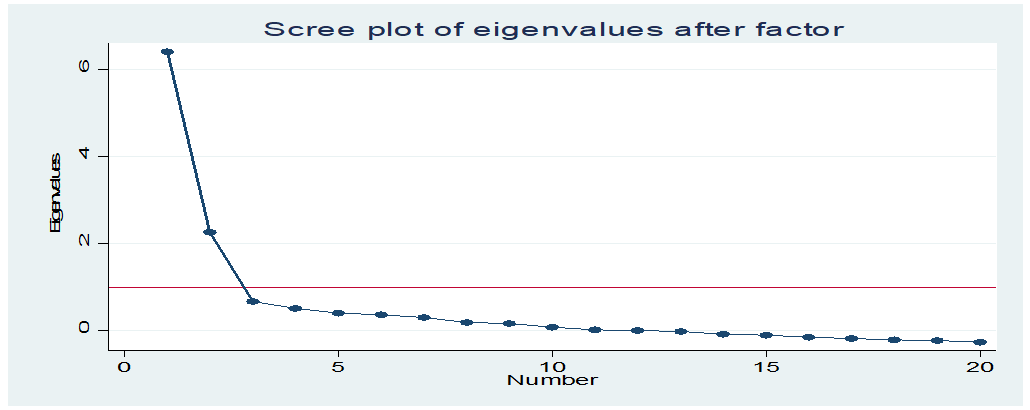

Asimismo, se realizó un diagrama de

sedimentación para determinar la cantidad de factores (tipos) que explican la

varianza en la muestra (ver gráfico 2).

Gráfico 2. Diagrama de sedimentación

Fuente: elaboración propia a partir de

los datos de la muestra.

A partir del diagrama de

sedimentación, se encontró que son dos los factores principales que explican la

varianza de la muestra,[5]

de modo que la tipología que se construiría derivado de ello sería de dos tipos

de violencia.

Resultados

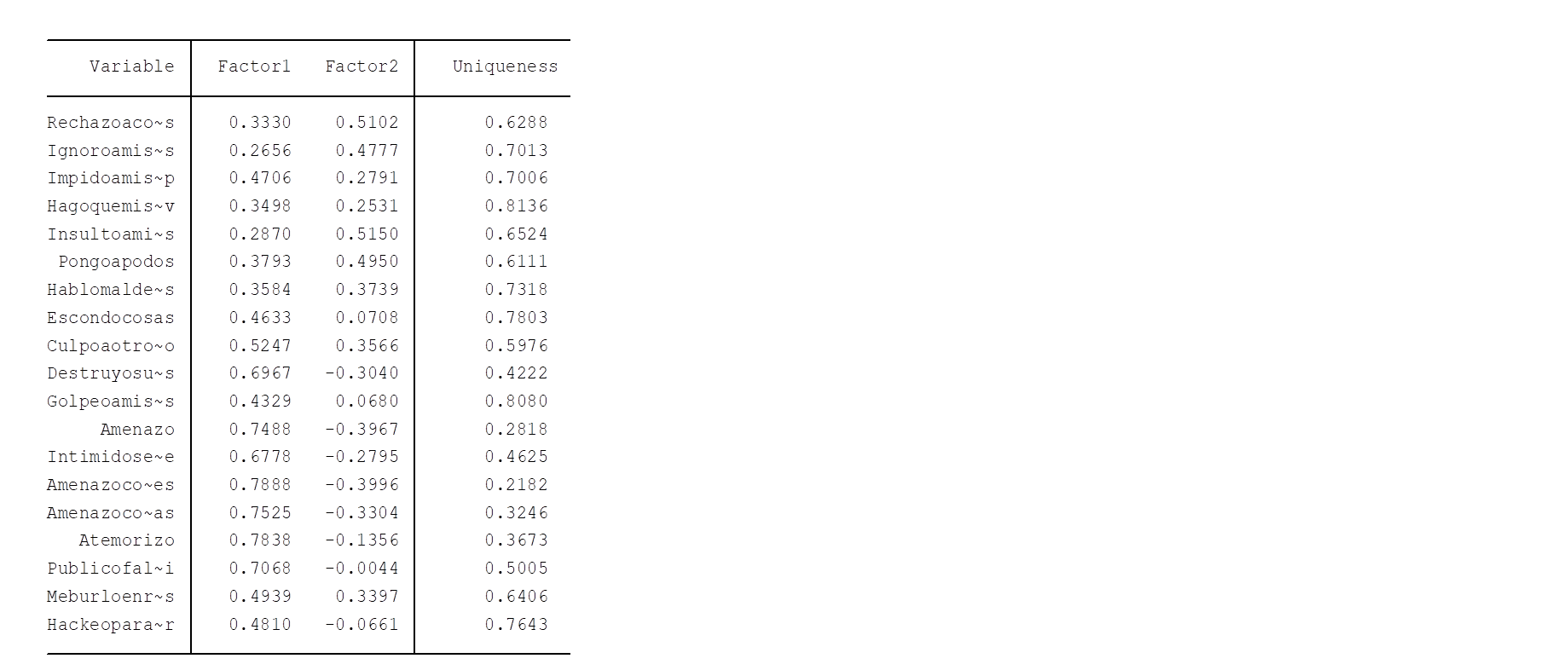

El

análisis factorial por factores principales arrojó la información que se

muestra en el gráfico 3.

Gráfico

3. Factores principales

Fuente:

elaboración propia

Como se anticipó en la sección

anterior, a partir del gráfico de sedimentación se determinó que el análisis

factorial por factores principales incluyera dos factores. Como es sabido, el

primero de ellos explica una mayor varianza que los sucesivos, además de que el

criterio para elegir los autovalores en cada factor se basa en la magnitud. Es

decir, los autovalores de mayor magnitud dentro de cada factor son los que se

seleccionan para construir la categoría, además de que un autovalor elegido

para un factor no puede tener una magnitud más grande en otro factor.

De esta forma, los autovalores de

mayor magnitud en el primer factor son los que corresponden a las variables:

“Amenazo con hacer situaciones de carácter sexual a mis compañeros”, “Atemorizo

(amenazo a mis compañeros para meterles miedo)”, “Amenazo con armas a mis

compañeros”, y, “Amenazo para obligar a mis compañeros a hacer cosas”. En el segundo factor, los autovalores más

altos corresponden a las variables: “Insulto a mis compañeros”, “Rechazo a mis

compañeros”, “Pongo apodos que ridiculizan a mis compañeros”, “Ignoro a mis

compañeros” y “Hablo mal de mis compañeros.”

Derivado de ello, el primer factor

será definido aquí como “Violencia con el propósito de intimidar”, mientras que

el segundo será catalogado como “Violencia contra la reputación”. Esta

categorización se debe a que, en el primer tipo, los actos de violencia que lo

conforman consisten mayoritariamente en amenazas y estrategias para amedrentar

a las víctimas, como una advertencia de que se ocasionará un daño mayor si no

se somete a lo que el agresor solicita. Aunque las amenazas podrían o no estar

acompañadas de agresiones físicas, el propósito de este tipo de violencia es

anunciar a la víctima que será castigada de no atender a los intereses del

agresor.

El segundo tipo, por su parte, se

definió como “Violencia contra la reputación”, porque, dados los actos de

violencia que resultaron en esta categoría, puede entenderse que la conducta

del agresor en estas prácticas está orientada a perjudicar simbólicamente a las

víctimas en dos dimensiones. Por una parte, mediante las ofensas o los apodos,

el agresor pretende despersonalizar a las víctimas para dañar su dignidad y

autoestima, de manera que su identidad personal se transforme en otra definida

por el sobrenombre, y que ésta resulte en un perjuicio degradante que perdure

en el tiempo. Por otra parte, rechazar o excluir a los compañeros es una manera

también simbólica de despersonalizar, puesto que, al hacerlo, se construye una

imagen indigna de ellos; una imagen que impide la pertenencia a un grupo, lo

cual afecta la reputación de quienes son excluidos.

Análisis de resultados

La

tipología propuesta en este trabajo, derivada del análisis factorial, coincide

con la que fue hallada en la literatura, pues, de acuerdo con Cava y Martínez (citados

por Martínez-Ferrer, Musitu-Ochoa y Buelga, 2016), las conductas violentas

pueden dividirse en dos dimensiones: comportamental e intencional. La primera

de ellas, a su vez, se divide en dos rubros: la violencia que tiene el

propósito de ocasionar daño a la víctima por medio de la agresión directa,

mientras que el segundo es el tipo de violencia relacional, que consiste en

aislar y excluir a la víctima. La dimensión intencional, por su parte, es

aquella que se usa como instrumento para conseguir algo y satisfacer los

intereses propios.

El tipo aquí definido como “Violencia

con el propósito de intimidar” podría insertarse en la dimensión intencional,

ya que el objetivo de los agresores al ejercer las prácticas que corresponden a

esa categoría es el de satisfacer la necesidad e interés de tener y mantener el

control y el poder sobre las víctimas por medio de la intimidación. El segundo

tipo, definido como “Violencia contra la reputación”, puede insertarse en la

dimensión comportamental, ya que, a través de los insultos, los apodos y las

habladurías, por una parte, se pretende ocasionar daño a la víctima y, por

otra, el rechazo y la actitud de ignorar a los compañeros es una forma de

aislarlos y excluirlos.

Además, de acuerdo con la ya

mencionada tipología de Cottrell (citado por Martínez-Ferrer,

Musitu-Ochoa y Buelga, 2016), como se recordará, la violencia puede ser física,

psicológica/emocional, verbal o financiera. La primera categoría consiste en

aquellas prácticas en las que la violencia se dirige contra el cuerpo de otra

persona para producir dolor o maltrato a la integridad física. La violencia

psicológica/emocional es la que produce un daño a la autoestima y perturba el

pleno desarrollo personal de la víctima, proporcionando al agresor un mecanismo

para degradar o controlar sus acciones, comportamientos y creencias por medio

de amenazas y hostigamiento. La violencia verbal se ejerce a través de

insultos, gritos, tono de voz elevado o la negación a hablar. Finalmente, la

violencia financiera consiste en robar dinero o pertenencias.

El tipo “Violencia con el propósito de

intimidar” se puede insertar claramente en lo que Cottrell

definió como “violencia psicológica/emocional”, ya que la cuestión de las

amenazas para obtener el control sobre la víctima es un elemento sustancial de

esta categoría. A su vez, el tipo “Violencia contra la reputación” puede

insertarse en lo que el autor denominó “Violencia verbal”, pues los insultos,

los apodos y hablar mal corresponden a esa descripción.

En una tipología más, esta vez

propuesta por Griffin y Gross (citados por Martínez-Ferrer, Musitu-Ochoa y

Buelga, 2016), se habla de “violencia directa o manifiesta” y de “violencia indirecta

o relacional”. La primera incluye comportamientos que implican una

confrontación directa con el propósito de casuar daño a través de amenazas,

golpes o intimidaciones. La segunda se refiere a los actos destinados a

ocasionar daño social a la víctima, es decir, perjudicar su reputación dentro

de círculos de amistades, excluir, rechazar, o difundir rumores. La violencia

con el propósito de intimidar definida aquí, entonces, se ubicaría en el tipo

de violencia directa o manifiesta, mientras que la violencia contra la

reputación haría lo propio en la violencia directa o relacional.

Ahora bien, desde Collins, la

tipología propuesta aquí coincide con la manera en que el autor entiende

fenómenos como el bullying, pues él expresa que los mismos no son eventos

espontáneos, sino procesos resultantes de un desequilibrio gradual en la

relación entre agresor y víctima. En dichos procesos, el agresor envuelve gradualmente

a la víctima en su ritmo emocional, detectando sus debilidades para poder

dominarla, hasta que ésta no puede resistir más y se somete a la energía del

agresor (Collins, 2008).

Es importante señalar que esa

dominación emocional no se consigue necesariamente con el uso de la fuerza

física, sino que basta que el agresor demuestre, mediante sus actitudes, que

tiene la capacidad de hacer daño a la víctima. El agresor cuenta con un

repertorio de estrategias desde las cuales logrará ese objetivo, en especial si

la víctima tiene una predisposición a no enfrentar ni repeler ese tipo de

conductas hostiles. De hecho, los agresores escogen a quienes perciben como más

débiles y se encuentran aislados emocionalmente para ejercer sobre ellos su

dominio, puesto que esta condición supone un menor gasto de energía para él

(Collins, 2009).

Estas premisas coinciden con el tipo

de violencia denominado aquí como destinado a intimidar, ya que, en palabras

del propio Collins, “la dominación es un asunto de hacerse del control de la

definición emocional de la situación” (Collins, 2008, p. 135), de tal modo que,

al amenazar, el agresor va obteniendo el poder para manipular a la víctima,

puesto que el temor que ésta siente a que le suceda algo peor la mantiene

impávida y sometida. Es así como se construye la cadena ritual de interacción,

ya que al “cooperar” con el agresor, la víctima pretende asegurarse de que la

amenaza no se lleve a cabo y, entonces, cada vez que se presenta la

interacción, sabe cómo responder para no agravar el problema, a lo cual el

agresor responde con una práctica igualmente aprendida, por lo que el ritual se

produce y se vuelve efectivo, perpetuando el abuso.

“Es después de que un lado se ha

vuelto emocionalmente débil, emocionalmente dominado en la interacción, que la

violencia en general provoca su daño” (Collins, 2009, p. 571). Es decir, las

amenazas sirven para debilitar a la víctima y, una vez doblegada, el ritual de

violencia se presenta con mayor agilidad. El segundo tipo de violencia

propuesto aquí, es decir, violencia contra la reputación, puede igualmente

explicarse a partir de la dinámica de las cadenas rituales de interacción, ya

que los insultos y apodos son otra manera de tener control sobre las víctimas,

pues al pronunciarlos y lograr que tengan resonancia entre otros compañeros, el

agresor gana energía emocional sobre la víctima, y consigue despersonalizarla y

degradarla.

Cuando se considera que estas

dinámicas ocurren al interior de un centro escolar de educación media superior,

se vuelve importante incluir en el análisis de la fenomenología de la violencia

el hecho de que son adolescentes en formación quienes la están perpetrando. Eso

implica dirigir la mirada hacia la evaluación de la eficacia de las escuelas

para contribuir a construir identidades respetuosas de la otredad y de los

valores ciudadanos sobre los cuales se edifica una sociedad. Por ello los

resultados encontrados en éste y en otros trabajos al respecto indican que

existe un problema en ese rubro, ya que la interacción entre los jóvenes no

está produciéndose en condiciones favorables para esos objetivos y, por el

contrario, un ambiente así podría ser un factor de riesgo para el surgimiento

de problemáticas sociales asociadas a la convivencia, puesto que, al

encontrarse en una etapa en la que la personalidad está todavía en formación,

los jóvenes que se desenvuelven en este tipo de ambientes podrían incluso

construir una cosmovisión vinculada con la violencia y la agresividad, en el

entendido de que la escuela es sólo una parte de sus vidas, que experimentan de

manera paralela a la juventud, de modo que las vivencias de esta etapa podrían

marcar su modo de comprender el mundo (Reyes Juárez, 2016).

En tales condiciones, la comprensión

del surgimiento de la violencia escolar podría encontrarse en una posible

sensación de desvinculación de los jóvenes con su entorno social, en el sentido

de sentirse ajenos a los valores de convivencia que se promueven socialmente,

de modo que las agresiones que ejercen contra sus compañeros podrían ser un

intento de recuperar un sentido de pertenencia o identificación a algo que les

permita sentirse seguros de quiénes son, puesto que esos valores no los

representan. La falta de empatía o sensibilidad, que puede notarse de manera

implícita en las prácticas presentadas en los resultados de esta investigación,

podría estar asociada a esa carencia de lazos con la sociedad, de modo que las

conductas agresivas sustituyen tales lazos, al otorgarles la certidumbre que el

entorno no les concede (Saraví, 2018).

Es decir, el problema de la violencia

escolar tiene implicaciones que afectan no sólo a la institución escolar, sino

que tiene el potencial de lacerar el tejido social, puesto que, al incidir

sobre los jóvenes, puede ser el germen para la construcción de una sociedad

violenta. Si las prácticas de agresión que fueron presentadas en los resultados

de esta investigación no se limitan al espacio escolar, sino que se ejercen en

otros ambientes, el tipo de sujeto que está formándose en esas condiciones será

uno cuya concepción de las relaciones sociales estará influida por la

hostilidad, lo cual no es favorable para la construcción de una ciudadanía

colaborativa. Además, están las consecuencias emocionales que podrían presentarse

en quienes fueron víctimas, y que, dependiendo de la gravedad, ocasionarían

daños tan graves como los intentos de suicidio o los deseos de venganza, de

manera que esta problemática debe ser atendida con urgencia (Saraví, 2015).

En cuanto a la cuestión de los

sobrenombres, que es una de las categorías que se ha presentado aquí, puede

decirse que son una manifestación simbólica de la violencia, puesto que el daño

no se provoca a la integridad física de la víctima, sino, justamente, a su

reputación, dado que la transformación degenerada de la identidad propicia que

quien la experimente sufra de un tipo de violencia que se reproduce conforme el

sobrenombre es reconocido por otros compañeros, de tal manera que, al

expresarlo, le recuerdan a la víctima que ha perdido su identidad y que ahora

se le conoce a partir del apodo que se le impuso. Esta manera de ejercer la

dominación se fundamenta en una relación social desequilibrada, en la que la

víctima se encuentra en una posición de sumisión, no sólo frente al agresor

directo, sino también frente al resto de sus compañeros, quienes perpetúan esta

relación social y la reproducen con otros estudiantes (García Salord, 2014).

Al respecto existen trabajos que

abordan el fenómeno de los sobrenombres y apodos dentro de la cultura mexicana,

como el de Ventura (2014), quien encontró que esta dinámica contribuye a la

construcción de identidades, en particular cuando ocurre en ambientes

escolares. No obstante, esas identidades pueden ser tanto positivas como

negativas, ya que, para algunos, tener un apodo es una manifestación de orgullo

y reconocimiento frente al grupo, dado que le dota de una cualidad

representativa que le confiere cierto estatus social con valoraciones que

contribuyen a hacer de esa persona alguien de respeto. Pero, por otro lado,

identificar a una persona con un apodo en términos negativos puede lacerar

severamente su autoestima, ya que, como se dijo antes, hacerlo parte de su

identidad implica cargar con un lastre de negatividad que le acompaña durante

su estancia en la escuela y es una expresión de violencia que puede afectar el

desarrollo personal.

A

su vez, al desarrollarse en un espacio situado, la violencia escolar es

atestiguada por otros estudiantes, de manera que hay varios participantes

involucrados y, en tales circunstancias, su práctica puede ser individual o

colectiva. La diversidad de individuos que conviven en un ambiente escolar fue

descrita en un estudio desarrollado por Montagner et

al. (citados por Collins, 2008). En el estudio de tipo cualitativo, los

autores describen cinco tipos de estudiantes: dominantes populares, sociables,

agresivos, víctimas temerosas y agresivos y dominados.

Los

dominantes populares son sociables, pero amenazadores. Tienden a interactuar

frecuentemente con otros estudiantes y suelen ser de carácter extrovertido,

aunque competitivos. De manera recurrente inician disputas, pero su intención

no es ocasionar daño grave, sino que lo hacen sólo por diversión. Los sociables

son amistosos, pero no son competitivos. Suelen relacionarse con los

dominantes, pero en una participación complaciente hacia ellos. Los agresivos

se encuentran en una constante competencia con sus compañeros y siempre tratan

de dominarlos. Molestan, acosan y hacen llorar a otros para demostrarles su

poder. Tienden a formar grupos con otros bullies

como ellos, pero no enfrentan a los dominantes o a los sociables porque

reconocen su jerarquía. Las víctimas temerosas son tímidos y frágiles; son el

blanco preferido de los agresivos, aunque también pueden ser seguidores de éstos

para evitar más acoso. Finalmente, los agresivos y dominados son sometidos por

los agresivos, pero suelen responder a las agresiones antes que dejarse vencer.

Son reactivos, pero tienden a verse superados (Collins, 2008).

Paggi (2015) propone una categoría que

involucra comportamientos mixtos, como el de los agresores-agredidos, o las

víctimas-reactivas, lo cual permite complementar el escenario de la situación

de violencia entre pares. La descripción que la autora hace de los agresores y

víctimas coincide con la del estudio de Montagner et

al. (citados por Collins, 2008), pues habla de la falta de empatía, la

tendencia a la dominación y la impulsividad y hostilidad en los agresores, y la

debilidad y vulnerabilidad de las víctimas. Sin embargo, la autora describe

también a las víctimas agresivas, quienes canalizan contra otros más débiles

que ellos la frustración y el malestar que sienten al ser agredidos por los más

fuertes, y son un eslabón que perpetúa la cadena ritual de interacción en el

espacio escolar.

Tomando

esas tipologías como referencia, puede argumentarse en favor de que las

prácticas de violencia que forman parte de las categorías propuestas aquí son

ejercidas por el tipo de los agresivos pues, como se relató, éstos desarrollan

dinámicas destinadas a dominar a otros, además de que molestan y agreden para

demostrar su poder, lo cual sería congruente con el uso de amenazas e

intimidación que caracteriza al primer tipo, y a la utilización de insultos y

apodos que lo son del segundo tipo, ya que ambas estrategias tienen como

propósito tomar el control de la situación y dominar emocionalmente a sus

víctimas.

Como

se dijo en su momento, en el ejercicio de la violencia escolar no están

involucrados únicamente los agresores y las víctimas, sino que también lo están

los observadores, quienes, al formar parte del ritual desde su posición,

contribuyen a que se consolide y reproduzca. Paggi

(2015) sostiene que, dentro de este grupo, algunos estudiantes se ven seducidos

por el poder que implica la dominación sobre otros y el éxito social y el respeto

que supone para los agresores ocupar esa posición, por lo que se suman a la

práctica animando a los agresores durante el acto violento y se burlan de las

víctimas, ya sea en el momento de la agresión, o utilizando los apodos que los

agresores han desarrollado.

Por

otro lado, la misma autora expresa que algunos otros de los observadores se

desensibilizan frente a la situación de violencia, porque consideran que la

víctima merece ese trato por no ser capaz de defenderse por sí misma. Esa falta

de solidaridad promueve la ruptura del tejido social dentro de la escuela, a la

vez que facilita la performatividad de los agresores, ya que éstos se vigorizan

energéticamente con el apoyo que reciben de los observadores (Paggi, 2015).

Varela

(2014) va un poco más allá, e incluye en el análisis a aquellos espectadores

que, aunque no ejercen ni reciben ningún tipo de agresión, participan en la

violencia escolar mediante la omisión, pues, aunque son testigos y conocedores

del sufrimiento que padecen las víctimas, no hacen nada para detener el

problema. La autora no se refiere a que estos espectadores deban enfrentar a

los agresores, pero sostiene que podrían avisar a un adulto sobre la situación

para intervenir, pero no lo hacen. En términos de las cadenas rituales de

interacción, la observación constante de situaciones de violencia escolar,

aunque no se haga nada, contribuye al ritual, puesto que estos actos se normalizan

y se favorece que los agresores continúen ejerciéndola.

Así,

los tipos propuestos en este estudio, a partir del análisis factorial por

factores principales, coinciden con lo descrito en la literatura, y las

prácticas que los conforman pueden explicarse a partir de las cadenas rituales

de interacción. Lo relevante de estos hallazgos para el caso de las escuelas

mexicanas del nivel medio superior es que estas prácticas no consisten en una

violencia que sea fácilmente identificable por el personal escolar, dado que no

se trata de actos que se comentan contra la integridad física, sino que es un

tipo de violencia más sutil en la que el empleo de la fuerza no es la

estrategia principal, sino que lo es el poder sobre el estado emocional de

quienes la reciben.

Conclusiones

A

pesar de que el fenómeno de la violencia escolar debe abordarse con profundidad

para comprender sus múltiples aristas, y de que no existe entre los estudiosos

del tema un consenso acerca de la definición del problema, así como de sus diversas

manifestaciones, lo que tienen en común es que resaltan el hecho de que es una

situación preocupante, porque ha logrado trascender los límites del espacio

escolar gracias al desarrollo de las TIC. La violencia, ya sea física o

simbólica, afecta la autoestima de quienes la experimentan, lo cual tiene

repercusiones sobre su desempeño académico y personal.

Es importante, entonces, profundizar

en la cuestión del origen de la violencia escolar como un subproducto de la

violencia social. Es decir, debe plantearse e investigarse la pregunta ¿de

dónde proviene esta violencia? Al respecto, la cuestión del consumo de bienes

culturales relacionados con la apología a la violencia que provienen de los

medios masivos de información y, en especial, la Internet, es de particular

interés, puesto que no existe realmente un control para que los jóvenes accedan

a ellos y, en mayor o menor medida, emulen lo que observan ahí, contribuyendo a

construir una cultura de la violencia. Las películas, series de televisión o de

plataformas en Internet que reproducen imágenes, estereotipos y conductas en

las que personajes violentos son admirados e idolatrados podrían ser un factor

que alimente la alienación de los jóvenes y la transición a la realidad de ese

tipo de prácticas, fomentando la reproducción de la violencia como una manera

pervertida de entretenimiento.

No significa, ni mucho menos, que la

respuesta a la interrogante planteada se halle exclusivamente en el consumo de

esos productos culturales, puesto que, en realidad, el problema tiene muchas

dimensiones vinculadas al entorno familiar y social, la condición económica, la

salud mental, la frustración, y un posible fallo en el sistema educativo al

atender las situaciones que experimentan los jóvenes en cuanto a su condición

emocional. Es decir, la violencia escolar debe ser tratada como un problema

social, más que exclusivamente educativo y, en ese sentido, se requieren

estrategias integrales que aborden todas las dimensiones mencionadas, para

obtener resultados que propicien la mitigación de este mal.

Las consecuencias de no atender esta

problemática pueden ser realmente graves, ya que es necesario reconocer que las

sociedades violentas son ollas de presión que pueden reventar en cualquier

momento en el que lo propicie un contexto social, económico o político

desfavorable. El problema es mayor cuando son los jóvenes quienes ejercen actos

tan lamentables como los tiroteos en escuelas, pues podría ser un síntoma de

una descomposición social tan profunda, que haga sentir a jóvenes en

dificultades que no existe otra salida para su malestar que recurrir a esos

actos.

Si

bien eventos como esos solían observarse en otros países, la realidad es que en

México ya han ocurrido también, por lo que atender la situación es urgente. El

fomento de prácticas y actitudes hostiles que laceran la autoestima y la

integridad de otros contribuye a que la presión en esa olla siga aumentando, y aunque

la escuela tiene una parte de la responsabilidad para acabar con ese mal, la

labor debe ser, de hecho, conjunta para toda la sociedad, ya que, como se dijo,

la escuela no es una institución total, sino que se retroalimenta con el

contexto exterior.

Pese a que la información que proveen

encuestas como la que fue utilizada como base para este estudio puede ser

limitada en cuanto a la profundidad que se requiere para entender la esencia

del fenómeno, sí permite reconocer la prevalencia del problema en los distintos

niveles educativos, y resulta un aliciente para ahondar en las investigaciones,

pues la dinámica de la violencia escolar es tan amplia, que los datos que

proporcionan instrumentos de ese tipo pueden ser empleados como punto de

partida para análisis más complejos.

En el caso de la Tercera Encuesta

Nacional sobre Exclusión, Intolerancia y Violencia en las Escuelas de Educación

Media Superior (SEMS, 2014), aunque se trata de un instrumento extenso que no

se dedica exhaustivamente a la violencia escolar, sí contiene información

valiosa desde la cual es posible emprender investigaciones como la que se

desarrolló aquí. Esa misma encuesta incluye datos sobre la actuación de los

distintos actores escolares frente a situaciones de violencia, lo cual sería un

buen complemento para este trabajo en estudios posteriores, de manera que se constituya

un análisis integral del fenómeno para ese nivel educativo.

Es, pues, labor de los investigadores

transformar esa vasta cantidad de datos en propuestas de intervención y en

información cualitativa y cuantitativa relevante para los tomadores de

decisiones. Se sabe que una parte sustantiva de la comprensión de los fenómenos

es la conceptualización, puesto que, al dar nombre a las cosas, se comienza a

identificarlas y a comprenderlas. Sin embargo, en lo que respecta a los

estudios sobre violencia escolar, es necesario que los conceptos referidos a

los actores no produzcan construcciones sobre ellos que resulten en un estigma,

pues ello resultaría contraproducente para brindar soluciones, ya que uno de

los factores implicados en esta dinámica es la ruptura del tejido social dentro

de la escuela, de tal manera que identificar a tal o cual estudiante con un

calificativo emocionalmente desequilibrante, podría desviarlo aún más de la

solidaridad necesaria para edificar una convivencia sana.

De acuerdo con lo anterior, elaborar

tipologías como la que aquí se propuso contribuye a identificar y a conceptualizar

el problema, para, de esa manera, aportar información útil y pertinente que

permita a los tomadores de decisiones observar con claridad las especificidades

del fenómeno y, con base en ello, diseñar las estrategias de intervención

propicias. Es decir, si se atendiera la violencia escolar como un fenómeno

homogéneo, es plausible predecir que las estrategias a ese respecto no

resultaran suficientes, porque no estarían enfocadas en las peculiaridades que

este trabajo ha exteriorizado con respecto a la diversidad de situaciones en

las que se ejerce la violencia, así como las motivaciones de quienes la

perpetran.

Descifrar a profundidad la

multidimensionalidad y heterogeneidad de las prácticas de violencia puede

contribuir a comprenderla mejor. En tales circunstancias, ahondar sobre las

situaciones violentas en sí, más que en los actores, podría ayudar a

prevenirlas, ya que, como lo señala atinadamente Collins, no existen personas

violentas, sino situaciones violentas. Por lo tanto, contar con datos

cualitativos y cuantitativos que describan esas situaciones facilitará

construir una comprensión integral del problema.

Referencias

Adame, M. Á. (2014). Violencias,

bullying y juegos de la muerte. Una visión socio-psico-antropológica e histórica

en el capitalismo mundial y mexicano. Pamplona: Ediciones Navarra.

Arteaga, N., y Arzuaga,

J. (2017). Sociologías de la violencia. Estructuras, sujetos, interacciones

y acción simbólica. México: Flacso.

Castillo, L. (2011).

El acoso escolar. De las causas, origen y manifestaciones a la pregunta por el

sentido que le otorgan los actores. Revista Internacional de Investigación

en Educación, 4(8), 415-428. https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=281021722009

Collins, R. (2005). Interaction Ritual Chains. Princeton: Princeton University Press.

Collins, R. (2008). Violence. A micro-sociological theory. Princeton: Princeton

University Press.

Collins, R. (2009). The micro-sociology of violence. The

British Journal of Sociology, 60(3), 566-576. https://doi/org/10.1111/j.1468-4446.2009.01256.x

García Salord, S. (2014). La violencia simbólica: Aportación de

Pierre Bourdieu para comprender las formas sutiles e inadvertidas de

dominación. En A. Furlán (coord.), Reflexiones sobre la violencia en las

escuelas (pp. 114-143). México: Siglo XXI.

Goffman, E. (2001). Internados.

Ensayos sobre la situación social de los enfermos mentales. Argentina: Amorrortu.

Gómez, A., Zurita, Ú.,

y López, S. (2013). La violencia escolar en México. México: Cal y Arena.

Herrera, M. (2018).

Prólogo. En M. Herrera y A. Lara, El espectáculo de la violencia en tiempos

globales (pp. 13-26). México: Secretaría de Cultura.

López-Aguada, M., y

Gutiérrez-Provecho, L. (2019). Cómo realizar e interpretar un análisis

factorial exploratorio utilizando SPSS. Revista d´Innovacio

i Recerca en Educació, 12(2), 1-14. https://redib.org/Record/oai_articulo1945961-c%C3%B3mo-realizar-e-interpretar-un-an%C3%A1lisis-factorial-exploratorio-utilizando-spss

López Retana, A.

(2021). La violencia escolar en América Latina y su relación con el contexto

social. Análisis exploratorio. Práctica docente. Revista de investigación educativa,

3(6), 63-85. https://practicadocenterevistadeinvestigacion.aefcm.gob.mx/index.php/accesoabierto/article/view/105

López Retana, A. (2021b).

Factores de incidencia sobre el padecimiento de depresión en la población mexicana.

Revista Mexicana de Investigación en Psicología, 13(1), 61-74. http://revistamexicanadeinvestigacionenpsicologia.com/index.php/RMIP/article/view/367

Martínez-Ferrer, B.,

Musitu-Ochoa, G., y Buelga, S. (2016). Violencia entre iguales en la

adolescencia: el contexto escolar y las nuevas tecnologías. En J. A. Vera y Á.

Valdés (coords.), La violencia escolar en México.

Temas y perspectivas de abordaje (pp. 17-40). México: Clave.

Paggi, P. (2015). Las violencias en el contexto educativo: el

maltrato entre pares. En M. I. Bringiotti, P. Paggi, M. L. Molina y J. P. María, Violencia en la

escuela. Nuevos problemas, diferentes intervenciones (pp. 103-136). México:

Paidós.

Reyes, A. (2016). Adolescencia entre muros. Escuela secundaria y la construcción de

identidades juveniles. México: Flacso.

Saraví, G. (2015). Juventudes fragmentadas. Socialización, clase

y cultura en la construcción de la desigualdad. México: Flacso.

Saucedo, C., y Guzmán,

C. (2018). La investigación sobre la violencia escolar en México: tendencias,

tensiones y desafíos. Revista cultura y representaciones sociales, 12(24),

213-245. https://doi.org/10.28965/2018-024-08

SEMS (2014). Tercera

Encuesta Nacional sobre Exclusión, Intolerancia y Violencia en Escuelas de Educación

Media Superior. Reporte temático. México: SEP.

Trianes, M. V. (2000). La violencia en contextos escolares. España:

Aljibe

Varela, R. M. (2014). Violencia

y victimización escolar. Andalucía: IC Editorial.

Ventura, J. (2014). El

proceso metafórico en los apodos de los estudiantes de la carrera de educación

física y deporte de la Universidad de Colima como elementos que contribuyen a

la identidad estudiantil. Revista Mexicana de Investigación en Cultura

Física y Deporte, 10(8), 85-97. https://ened.conade.gob.mx/Documentos/REVISTA%20ENED/Revista10/articulo6.pdf

Zorrilla, J. F.

(2015). El bachillerato mexicano: un sistema académicamente precario. Causas

y consecuencias. México: IISUE UNAM.