Intervención grupal

con enfoque humanista para mamás con hijos con discapacidad

intelectual

Group Intervention

with a Humanistic Approach for Mothers with Children with Intellectual

Disabilities

Mariana Morales Rodríguez

Universidad Autónoma de Guerrero, México

https://orcid.org/0000-0001-5692-0277

Irving Donovan Hernández Eugenio

Secretaría de Educación Guerrero, México

https://orcid.org/0000-0001-5692-0277

Ingreso:

25 de febrero de 2022.

Aceptación:

28 de octubre de 2022.

https://rieeb.ibero.mx/index.php/rieeb/article/view/45

Cómo

citar: Morales, M., y Hernández Eugenio, I. D. (2023). Intervención

grupal con enfoque humanista para mamás con hijos con discapacidad intelectual.

Revista Internacional de Educación Emocional y Bienestar, 3(1), 119-143.

https://rieeb.ibero.mx/index.php/rieeb/article/view/45

Resumen

La presente

investigación estuvo encaminada a describir el impacto de una intervención

grupal basada en el Enfoque Humanista (EH) en procesos psicológicos de

aceptación de mamás con hijos con Discapacidad Intelectual (DI), estudio que fue

aplicado en una escuela primaria ubicada en el municipio de Acapulco de Juárez,

Gro. Lo anterior tuvo el propósito de determinar si el EH era una opción

pertinente para el diseño y aplicación de una intervención orientada a la

mejora de los niveles de autoestima y aceptación de madres cuyos hijos tuviesen

DI. El estudio fue mixto y utilizó un enfoque epistemológico de investigación-acción,

para lo cual fueron valoradas dos variables: la autoestima y la aceptación,

utilizando como mediadora entre ambas una intervención basada en el EH.

Palabras clave: autoestima,

aceptación, intervención grupal, enfoque humanista, Gestalt, discapacidad

intelectual

Abstract

The present investigation was aimed at describing the

impact of a group intervention based on the Humanistic Approach (HA) in the

psychological processes of acceptance of mothers with children diagnosed with

Intellectual Disability (ID), a study that was applied in a primary school located

in the municipality of Acapulco de Juárez, Guerrero, Mexico. The purpose was to

determine if the HA was a pertinent and effective option for designing and

applying an intervention to improve the self-esteem and acceptance levels of

mothers whose children had ID intellectual disability. This was a mixed study that

used an epistemological research-action approach for which two variables were

assessed: self-esteem and acceptance, using an intervention based on HA as a

mediator between the two.

Keywords: self-esteem, acceptance, group intervention, humanistic

approach, Gestalt, intellectual disability

Introducción

De acuerdo con el

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en 2019 fueron

contabilizadas en México 5 739 270 personas con alguna discapacidad, lo que

representó 5.1% de la población total en el país. De esa cifra, alrededor de

100 000 personas habitaban en el estado de Guerrero (Catalán,

s/f). La discapacidad tiene diferentes significados, aunque para la

Organización de la Salud (OMS), ésta abarca las deficiencias y limitaciones de

una actividad, así como restricciones en la participación..

De esta forma las deficiencias son problemas que afectan a una estructura o

función corporal; las limitaciones son dificultades para ejecutar acciones o

tareas, y las restricciones en la participación son problemas para actuar en

situaciones vitales.

Esto último hace

del término discapacidad un fenómeno complejo de comprender y, por lo tanto, de

atender. A partir de la intervención y el acompañamiento de las escuelas es

posible identificar un número importante de estudiantes que presentan alguna

discapacidad; en la mayoría de estos casos, los docentes, madres y padres de

familia desconocen información relevante acerca de su diagnóstico, las pautas

necesarias para coadyuvar con el proceso educativo y, desde luego, las

relacionadas con el proceso de crianza y cuidado.

De acuerdo con la Secretaría de

Educación Pública (SEP), la Discapacidad Intelectual se refiere a una condición

de vida que afecta el desarrollo psicomotor, cognoscitivo y el lenguaje,

primordialmente. Las DI más comunes son el Síndrome de Down y la Hidrocefalia, y

es frecuente que, en las escuelas, aunque algunos estudiantes por su apariencia

física parecen no tener problemas, sí manifiestan discapacidades intelectuales

severas, moderadas o leves en su aprendizaje.

En el marco de una política

educativa más inclusiva, en décadas recientes, lo mismo en el mundo que en México,

se han realizado esfuerzos para garantizar el derecho de las y los niños con

discapacidad para acceder a una educación que responda a sus características,

condiciones y necesidades; estudios como los de Meza (s/f), la Organización de

las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) (2001),

Padilla (2011), Vélez (2016), Villavicencio y Romero (2018) han marcado la

pauta para centrar las discusiones sobre las discapacidades, la educación y la

escuela desde una mirada social, para lo cual la experiencia de quienes de

manera directa e indirecta inciden en este fenómeno es fundamental para

reconstruir redes en las que emerjan acciones adaptadas a la realidad de los

estudiantes y la de sus familias.

Por su parte, Bautista y Turnbull (2015)

han reconocido que el rol parental y familiar es fundamental en el contexto de

las discapacidades, ya que la llegada a la familia de un individuo con esta

condición altera necesariamente el estado emocional de sus padres, quienes experimentan

frustración pues esto no coincide con las expectativas personales y sociales,

lo que a todas luces va deteriorando el sistema familiar. Para estos mismos

autores, la aceptación o no de la discapacidad de los hijos por parte de los

padres determina en buena medida las decisiones que tomarán al respecto, lo que

implica desde la atención especializada hasta el eventual ingreso a la

educación formal.

Para la UNESCO (2000), la educación

inclusiva es la mejor solución de los sistemas escolares para dar respuesta a

las necesidades de todos los alumnos. Esta educación trasciende desde los

alumnos y docentes hasta los padres y la sociedad, y en la que es importante,

en un primer momento, la aceptación de la condición de las y los niños para

que, a partir de ésta, se transite hacia la participación e involucramiento en

las actividades escolares que favorezcan su desarrollo.

La escuela primaria de estudio se

ubica en el municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, México; se caracteriza

por el carácter incluyente de toda la comunidad que la integra, desde los

directivos, los docentes, el personal de apoyo hasta los alumnos, los padres de

familia y desde luego, la comunidad donde ésta se encuentra. Con frecuencia, en

México esto no ocurre en la mayoría de las escuelas primarias, pues son comunes

los actos de rechazo y discriminación hacia niños y adolescentes con alguna

discapacidad.

Durante el ciclo escolar 2018-2019,

de la matrícula que compuso la escuela ya citada, 15% tenía alguna discapacidad

ya diagnosticada, lo que evidentemente planteó retos para toda la comunidad. En

México, la atención de las discapacidades en las escuelas ocurre a partir de

servicios dentro del Sistema Educativo Nacional (SEN): el primero es el Centro

de Recursos e Información para la Integración Educativa (CRIE), el cual está

dirigido a apoyar a las escuelas de educación básica en el proceso de inclusión

educativa de los alumnos con discapacidad, dificultades severas de aprendizaje,

de conducta o de comunicación, entre otras, con el propósito de identificar,

prevenir y eliminar las barreras que limitan el aprendizaje y la participación

efectiva del alumnado en la sociedad. El segundo es USAER (Unidades de

Servicios de Apoyo a la Educación Regular), las cuales son instancias técnico-operativas

que se ubican en las escuelas de educación regular (SEP, 2021).

Como se puede identificar, mientras

en el CRIE las intervenciones apuestan a una gradual inclusión de los

estudiantes diagnosticados con alguna discapacidad, en el caso de USAER su

intervención ocurre en las escuelas de educación regular, generando apoyos que

buscan la inclusión de los estudiantes con alguna discapacidad en el mismo

contexto que el resto. Esto último en el contexto de que, en la mayoría de los

casos, las intervenciones ocurren una vez que los niños alcanzan una edad

escolar, situación que obliga reflexionar acerca de la pertinencia de políticas

de las cuales deriven acciones focalizadas en familias en el momento en el que éstas

identifiquen a un integrante con alguna discapacidad.

La escuela primaria

estudiada cuenta con el servicio de USAER, lo que facilitó realizar un

diagnóstico con la finalidad de identificar líneas de intervención con los

estudiantes con discapacidad, con el objetivo de contribuir a su permanencia en

la escuela y evitar el abandono de sus estudios.

Una vez que se realizó este

diagnóstico, en el que se incluyó a sus cuidadores (en particular a sus mamás),

fueron identificadas cuatro problemáticas:

1.

Falta de nociones básicas sobre el término “discapacidad”.

2.

Ausencia o limitación de recursos para la atención de los

niños con discapacidad.

3.

Falta de atención y acompañamiento psicológico a los

cuidadores (en especial a las mamás), y

4.

ausencia en la escuela de una cultura inclusiva (en especial

en alguno de sus integrantes).

Aunque la ya

citada institución se considera inclusiva, el diagnóstico realizado permitió

identificar lo que falta por hacer para garantizar una verdadera inclusión

educativa, con lo cual la atención de los niños con discapacidad y la de sus

cuidadores sea una realidad que facilite la gradual inclusión de éstos a la

sociedad.

Por lo anterior,

se consideró prioritario generar una propuesta de intervención grupal que diera

atención a uno de los focos identificados en el diagnóstico: la condición de las

cuidadoras (mamás) de los alumnos con discapacidad, para lo cual esta

intervención fue orientada a dar respuesta al siguiente planteamiento

problemático: ¿por qué una intervención grupal basada en el Enfoque Humanista (EH)

es una alternativa pertinente para favorecer

la aceptación de niños con Discapacidad Intelectual (DI) por parte de

sus mamás? Para complementar este planteamiento fueron diseñadas las siguientes

interrogantes:

§ ¿Qué niveles de autoestima

se perciben en las mamás cuyos hijos tienen alguna DI antes y después de

implementar una propuesta de intervención grupal basada en el EH?

§ ¿Cuáles son las

nociones básicas que tienen las mamás de hijos con DI respecto a esta

condición?

§ ¿De qué manera

inciden los procesos psicológicos de aceptación en la atención que reciben los

niños con DI por parte de sus mamás?

Asimismo, el

estudio realizado tuvo como objetivo general: “describir el impacto de una

propuesta de intervención grupal basada en el EH en los procesos psicológicos

de aceptación en mamás cuyos hijos están diagnosticados con DI”.

Método

El estudio

realizado fue mixto. Éste representa un conjunto de procesos sistemáticos,

empíricos y críticos de la investigación que implican la recolección y el

análisis de datos cuantitativos y cualitativos (Hernández Sampieri y Mendoza,

2008).

Para ello se planteó un diseño concurrente,

en el cual los datos cuantitativos y los cualitativos se recabaron al mismo

tiempo para, posteriormente, ser integrados de tal manera que se facilitara el

análisis del fenómeno de estudio. En este proceso los datos se toman en cuenta

hasta que son integrados y analizados con la finalidad de establecer

inferencias amplias hasta identificar hallazgos y conclusiones de ambos

métodos.

En el estudio se estableció un

alcance descriptivo-explicativo del problema, para lo cual fue necesaria la

selección, diseño y aplicación de dos instrumentos para las variables

identificadas a partir de la muestra previamente seleccionada, así como el

diseño de la propuesta de intervención para determinar su impacto.

Considerando el

planteamiento y alcance de este estudio, las unidades de muestreo fueron mamás

cuyos hijos, además de estudiar en la escuela primaria del caso, estuvieran

previamente diagnosticados con DI, siempre que tuvieran una comunicación y

asistencia regular a la escuela.

De esta forma, en el ámbito de lo

cuantitativo, se usó un muestro no probabilístico, el cual, de acuerdo con Chen

(2006), se conoce como muestras dirigidas. En la tabla 1 se describen las

principales características de los 12 sujetos participantes en la muestra:

Tabla 1. Principales

características de la muestra cuantitativa

|

Características |

Participantes |

|

Edad |

35 años en promedio |

|

Estado civil |

·

Cinco casadas ·

Dos viudas ·

Dos divorciadas ·

Tres en unión libre |

|

Lugar de origen |

·

Ocho de la Región Acapulco ·

Tres de la Región Montaña ·

Una de la Región Costa Grande |

|

Perfil socioeconómico |

·

Siete económicamente activas ·

Cinco económicamente inactivas |

Fuente: elaboración

propia.

A cada

participante se le asignó un código con la finalidad de facilitar su

identificación en el proceso de aplicación de los instrumentos. Es importante

señalar que, aunque 12 casos no son representativos para un análisis

cuantitativo, la selección de éstos no fue aleatoria, mucho menos sesgada, sino

que respondió a una delimitación de una población específica en el contexto del

problema investigado.

Para la aplicación del instrumento

cualitativo se utilizó la misma muestra que en lo cuantitativo, lo que entonces

situó un muestreo de “expertos”, destacando que la aplicación de este

instrumento ocurrió una vez que fue realizada la propuesta de intervención grupal.

Para medir la variable de “autoestima”

fue utilizada la Escala de Autoestima de Rosenberg (ver anexo 1). De acuerdo

con Chasteanueuf (2009), en los fenómenos sociales

los cuestionarios son los instrumentos más utilizados para recabar la

información. La Escala de Rosenberg fue desarrollada originalmente en 1965 y

traducida al castellano hasta 1995 (Cibersam, 2020);

ésta incluye 10 ítems que valoran los sentimientos de respeto y aceptación de

sí mismos.

La mitad de estos enunciados se

realiza de manera positiva, mientras que la otra mitad se realiza de manera

negativa. Los ítems se responden con una escala de Likert de tres puntos cuyas

posibles respuestas son:

§

1= Muy de acuerdo

§

2= De acuerdo

§

3= En desacuerdo

Para su corrección

se tienen que invertir las puntuaciones de los ítems enunciados de manera

negativa (3, 5, 8, 9 y 10) y, posteriormente, ser sumados. La puntuación total

del instrumento oscila entre 10 y 40 puntos, lo que da lugar a la siguiente

clasificación:

§

30 a 40 puntos= autoestima elevada

§

26 a 29 puntos= autoestima media

§

Menos de 25 puntos= autoestima baja

La Escala de

Rosenberg ha mostrado índices de fiabilidad altos que se ubican entre 0.82 y

0.88, con alfa de Chronbach en un rango de 0.77 a 0.88

(Blascovich y Tomaka,

1993). Es importante precisar que la aplicación de este instrumento se hizo en

dos momentos: en el primero, con intención netamente diagnóstica, y en el

segundo, con la finalidad de identificar el impacto de la intervención grupal

sustentada en el Enfoque Humanista.

Para medir la

variable “aceptación” fue utilizada una entrevista con los sujetos

seleccionados (ver anexo 2). Para Savin-Baden y Major (2013), la entrevista cualitativa es íntima, flexible

y abierta; ésta se define como una reunión para conversar e intercambiar

información a través de preguntas y respuestas con las cuales se pretende

lograr una comunicación y construcción conjunta de significados respecto a un

tema (Janesick, 2000).

En el diseño de

este instrumento cualitativo se utilizaron los siguientes núcleos temáticos:

§

Perspectiva y emociones respecto a la discapacidad.

§

Perspectiva y experiencias respecto a la atención de un

hijo con discapacidad.

§

Experiencias relacionadas con la educación de un hijo con

discapacidad.

§

Perspectiva y experiencias relacionadas con la propuesta

de intervención grupal basada en el EH.

Con estos núcleos

fueron generados 13 ítems que se incluyeron en un guion de entrevista

semiestructurada, que fue aplicada una vez culminada la implementación de la intervención

grupal sustentada en el EH.

La propuesta de

intervención grupal denominada “Abriendo caminos para mamás con hijos con DI”

se planteó desde la estrategia del taller (ver anexo 3). Para Ander-Egg (2013), la naturaleza de enseñanza-aprendizaje de éste

se relaciona con su definición y la segunda con sus características básicas. En

este último sentido, se eligió esta estrategia ya que entre otras cosas permite

a sus participantes: a) aprender haciendo; b) es una metodología participativa;

c) favorece la interdisciplinariedad, y d) tiene un carácter globalizante.

Este taller tuvo

como objetivo “Formular acciones orientadas a comprender y atender la DI de niños

que cursan la educación primaria a través de sesiones interactivas con sus

mamás, lo que permitiría identificar acciones que favorezcan su inclusión

educativa”. El taller fue diseñado para realizarse en ocho sesiones de cinco

horas cada una, haciendo un total de 40 horas; éste fue aplicado entre el 5 de

febrero y el 12 de abril de 2019.

Para la aplicación

de ambos instrumentos, así como para el diseño e implementación de la

propuesta, se tomaron en cuenta las consideraciones éticas basadas en las

recomendaciones elaboradas por el Consejo de Organizaciones Internacionales de

las Ciencias Médicas (CIOMS) en colaboración con la Organización Mundial de la

Salud (OMS), en su cuarta edición.

Resultados

Como se mencionó, las

variables utilizadas en el estudio fueron dos: 1) autoestima y 2) aceptación,

mediando entre ambas la propuesta de intervención grupal basada en el EH. Para

cada una de éstas se utilizó un instrumento específico, teniendo como

referencia mediadora la intervención propuesta para la mejora de la

problemática descrita. A continuación, se presentan los resultados obtenidos de

cada variable, para hacer al final el análisis integrador derivado de la

aplicación de los instrumentos cuantitativos y cualitativos, utilizando como

referencia la propuesta de intervención grupal implementada.

Escala de autoestima de Rosenberg

La aplicación de

este instrumento se realizó en dos momentos: el primero, previo a la

implementación de la propuesta, y el segundo, al finalizar ésta. Como se

mencionó en la introducción, la aceptación de la condición de los niños con

discapacidad representa el primer paso para los cuidadores (en particular para

los padres) para la ruta de su eventual inclusión en diferentes ámbitos como la

educación. En este sentido, los procesos psicológicos de aceptación ocurren de

acuerdo con autores como Hidalgo (2009), Núñez (2003) o Rolland (2000), a

partir de una conjunción de diferentes factores, entre los que destacan los

familiares. En este contexto, tener a un miembro de la familia con discapacidad

hace evidente la necesidad de acompañamiento y asesoramiento de personal

especializado, lo que facilita no solamente una mejor calidad de vida de la

persona con discapacidad, sino una gradual inclusión en diferentes ámbitos en

los cuales éste se desenvuelva.

Como se observa en la tabla 2 una

vez aplicada la escala de autoestima de Rosenberg en los dos momentos

señalados, la autoestima de las participantes evolucionó de manera positiva.

Tabla 2. Resultados

obtenidos en la escala de autoestima de Rosenberg

|

Resultados obtenidos antes de la

aplicación de la propuesta de intervención |

Resultados obtenidos después de la

aplicación de la propuesta de intervención |

||

|

Resultado |

Porcentaje |

Resultado |

Porcentaje |

|

Autoestima elevada |

16.7 |

Autoestima elevada |

83.3 |

|

Autoestima media |

33.3 |

Autoestima media |

16.7 |

|

Autoestima baja |

50.0 |

Autoestima baja |

0.0 |

|

Total |

100.0 |

Total |

100.0 |

Fuente: elaboración

propia.

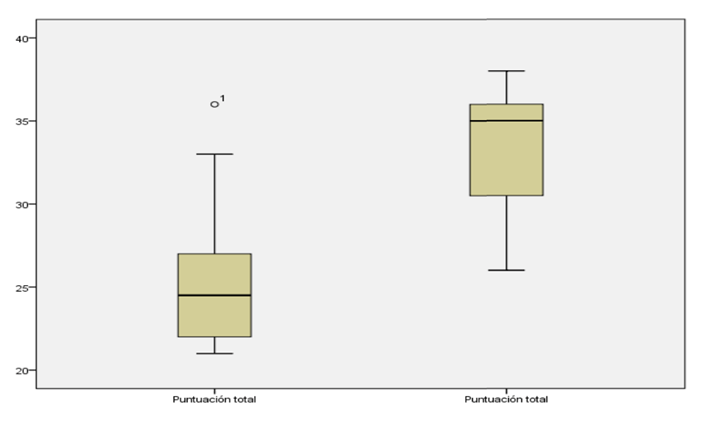

Como se identifica

en la gráfica 1, a partir de la intervención se pasó de una puntuación media de

25.5 (mínimo 21 y máximo 36) a 33.1 (mínimo 26 y máximo 38). Lo anterior

implica que, a partir de las actividades implementadas en el taller, fue

posible incrementar la autoestima de los sujetos participantes, pasando de una

autoestima baja a una media y elevada.

Gráfica 1. Puntuación media a

partir de los resultados obtenidos en la escala de autoestima de Rosenberg

Fuente: elaboración

propia.

Como ya se

mencionó, la escala de autoestima de Rosenberg está integrada por 10 ítems, de

los cuales cinco están enunciados de forma positiva y cinco de manera negativa.

La intención del instrumento es que la suma de los ítems permita visualizar la

condición de autoestima del participante. Al respecto, la tabla 3 presenta un

comparativo de los resultados de cada ítem, considerando los dos momentos en

los cuales la escala fue aplicada.

Tabla 3. Comparación de

resultados por ítem de la escala de autoestima de Rosenberg a partir de sus dos

momentos de aplicación

|

No. de ítem |

Clasificación del ítem de acuerdo con

su afirmación |

Resultado antes de la propuesta de

intervención |

Resultado después de la propuesta de

intervención |

||||

|

En desacuerdo |

De acuerdo |

Muy de acuerdo |

En desacuerdo |

De acuerdo |

Muy de acuerdo |

||

|

1 |

Positiva |

25.0 |

50.0 |

25.0 |

0.0 |

25.0 |

75.0 |

|

2 |

Positiva |

41.7 |

41.7 |

16.6 |

0.0 |

66.7 |

33.3 |

|

3 |

Positiva |

50.0 |

16.7 |

33.3 |

0.0 |

41.7 |

58.3 |

|

4 |

Positiva |

58.3 |

33.3 |

8.4 |

0.0 |

58.3 |

41.7 |

|

5 |

Positiva |

50.0 |

16.7 |

33.3 |

0.0 |

41.7 |

58.3 |

|

Promedio |

45.0 |

31.6 |

23.3 |

0 |

46.6 |

53.3 |

|

|

6 |

Negativa |

8.7 |

91.6 |

0 |

33.3 |

25.0 |

41.7 |

|

7 |

Negativa |

7.5 |

92.0 |

0.5 |

30.3 |

28.0 |

41.7 |

|

8 |

Negativa |

6.5 |

87.5 |

6.0 |

30.0 |

25.0 |

45.0 |

|

9 |

Negativa |

8.7 |

91.6 |

0 |

33.3 |

25.0 |

41.7 |

|

10 |

Negativa |

7.8 |

86.5 |

5.7 |

25.0 |

24.7 |

50.3 |

|

Promedio |

7.6 |

88.5 |

3.9 |

29.4 |

24.9 |

45.6 |

|

Fuente: elaboración

propia.

Como se observa en

la tabla 3, los promedios en los ítems, de acuerdo con su afirmación (tanto

positiva como negativa), evolucionaron de manera interesante a partir de la

aplicación de la intervención. Con ello se puede sustentar que ésta tuvo un

impacto positivo en el fortalecimiento de la autoestima en las participantes,

con lo cual éstas pueden afrontar de manera distinta la condición de sus hijos

dentro de un contexto donde, con frecuencia, la mención de discapacidad implica

rechazo y estigma.

Por lo anterior se

ratifica la necesidad de considerar la intervención y el acompañamiento

especializado con los cuidadores de quienes tienen una discapacidad

diagnosticada. Esto último es importante para favorecer una mejor

concientización entre estos cuidadores de lo que significan las discapacidades,

así como cuáles son sus implicaciones e impactos tanto en quienes tienen alguna,

y desde luego, en las familias de estos individuos que, con frecuencia, cuentan

con pocos espacios para compartir sus experiencias.

Propuesta

de intervención “Abriendo caminos para mamás con hijas(os) con DI”

Como se describió,

esta propuesta se basa en los principios del Enfoque Humanista. Al respecto la

psicología humanista es el fruto de la revolución del pensamiento filosófico y

psicológico a la luz del quiebre occidental de la filosofía clásica y de una

ciencia psicológica que, para inicios del siglo XX, resultaba empobrecida por

las limitaciones del paradigma racionalista.

Este enfoque

resalta el fortalecimiento de los vínculos de relación, la creación de la

empatía interpersonal y la conexión de la propia experiencia emocional con

otras ajenas. Asimismo, está centrada en una visión en la que el crecimiento

personal se produce a partir del desarrollo de otras relaciones cercanas. Desde

esta perspectiva, y considerando la estrategia de taller elegida, se diseñó una

intervención de 40 horas distribuidas en ocho sesiones de trabajo, cuya

duración aproximada fue de cinco horas cada una; en la tabla 4 se describe cada

sesión y el objetivo establecido para cada una.

Tabla 4. Taller “Abriendo

caminos para mamás con hijas(os) con DI”

|

No. de sesión |

Sesión |

Objetivo |

|

1 |

Un hijo(a) con discapacidad |

Establecer una empatía entre los participantes

del taller |

|

2 |

Aceptación y adaptación |

Establecer un ambiente armónico y de

respeto entre los participantes |

|

3 |

Inclusión social |

Demostrar la importancia de la

corporalidad para desarrollar formas variadas de expresión |

|

4 |

Autoconocimiento para el logro de una

mejor calidad de vida |

Examinar habilidades que permiten dar

y recibir elogios |

|

5 |

Autorregulación de mis emociones |

Identificar los diferentes tipos de

emociones que existen |

|

6 |

Mi familia |

Organizar actividades enfocadas en el

reforzamiento y el desarrollo del estado físico |

|

7 |

Resolución de conflictos |

Organizar actividades enfocadas en la

resolución de conflictos en diferentes ámbitos |

|

8 |

Madres creando presente y futuro |

Analizar la importancia de la responsabilidad

como una actitud que favorece la felicidad |

Fuente: elaboración

propia.

Con la finalidad

de conocer la perspectiva de los participantes sobre esta propuesta de

intervención, se realizó una evaluación considerando seis aspectos:

1)

Estructura.

2)

Tiempo.

3)

Material.

4)

Aprendizajes desarrollados.

5)

Experiencias.

6)

Desempeño del especialista.

Cada uno de estos

aspectos fue evaluado a partir de niveles (malo, regular, bueno y muy bueno),

donde cada uno de los participantes tendrían que compartir su percepción. Los

resultados obtenidos se incluyen en la tabla 5.

Tabla 5. Evaluación del

taller “Abriendo caminos para mamás con hijos con DI”

|

No. |

Aspecto |

Nivel |

|||

|

Malo |

Regular |

Bueno |

Muy bueno |

||

|

1. |

Estructura |

0.0 |

0.0 |

17.0 |

83.0 |

|

2. |

Tiempo |

0.0 |

17.0 |

66.0 |

17.0 |

|

3. |

Material |

0.0 |

0.0 |

0.0 |

100.0 |

|

4. |

Aprendizajes desarrollados |

0.0 |

0.0 |

0.0 |

100.0 |

|

5. |

Experiencias |

0.0 |

0.0 |

0.0 |

100.0 |

|

6. |

Desempeño del especialista |

0.0 |

0.0 |

8.0 |

92.0 |

Fuente: elaboración

propia.

Entrevista

a las participantes en el taller: “Abriendo caminos para mamás con hijos con

DI”

La aplicación de

la entrevista, además de contribuir a medir el impacto de la propuesta de intervención

grupal, ayudó también a conocer de manera más particular a cada participante,

haciendo énfasis en sus perspectivas y experiencias relacionadas con la

atención, crianza y cuidado de individuos con una discapacidad.

Como se señaló en

el apartado anterior, el guion fue estructurado en núcleos temáticos en los

cuales, a partir de las respuestas de cada participante, se realizó un análisis

con el software MAXQDA (versión 2021), desde el que se recuperaron líneas

que facilitaron la construcción de un significado a los códigos identificados.

Para facilitar la interpretación de éstos se diseñaron algunas figuras que a

continuación se presentan.

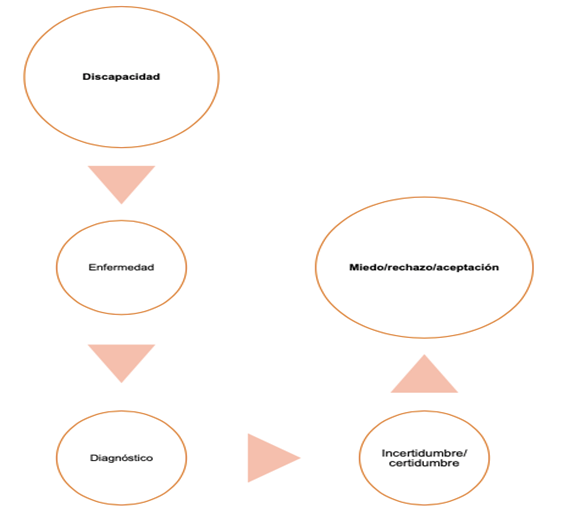

Figura 1. Perspectivas y

emociones respecto a la discapacidad

Fuente: elaboración

propia.

Como se observa en

la figura 1, las 12 participantes coincidieron en señalar que la discapacidad

suele asociarse a una enfermedad, situación que revela el desconocimiento de su

significado y, por ende, de sus implicaciones en la vida diaria de quienes

tienen alguna:

En ocasiones

llegué a escuchar lo que era un Síndrome de Down, incluso conocí a personas con

esta condición y las consideraba personas enfermas (S7).

Otro factor

asociado a este tópico es la desinformación que existe en lo general y en lo

particular acerca de las discapacidades, las cuales, aunque tienen

características específicas, se manifiestan de manera particular en cada

individuo:

Sin duda, la

desinformación es el enemigo que vencer. Cuando me embaracé de mi segundo hijo

procuré investigar, así como informarme con mi doctor si la condición de mi

primer hijo podría replicarse con el segundo, fue un proceso difícil, pero

necesario para romper con algunas falsas creencias (S3).

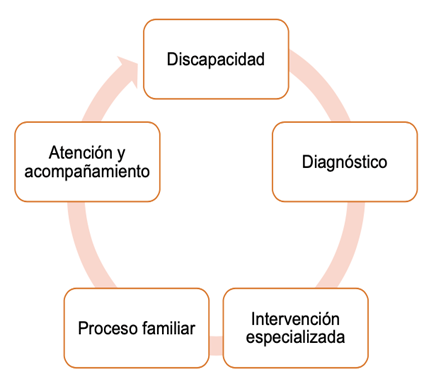

Figura 2. Perspectivas y

experiencias respecto a la atención de una hija (o) con discapacidad

Fuente: elaboración

propia.

Una de las

experiencias relevantes de la entrevista fue identificar con las participantes

la manera en que se enteraron del diagnóstico de sus hijos:

Es complicado al

principio reconocer que tu hijo tiene una discapacidad, con frecuencia los

especialistas te dan acompañamiento, aunque es muy difícil reconocerlo, hay un

proceso (S5).

Una de las mayores

dificultades con mi hijo para contar con un diagnóstico fue acceder a un

especialista. Aunque tengo seguridad social, la intervención del especialista

ocurrió muy tarde, por lo que considero que mi hijo perdió mucho tiempo de

atención especializada (S6).

Como fue compartido

en algunas sesiones del taller en la entrevista, las participantes señalaron

que la dinámica familiar cambia al tener a un miembro diagnosticado con

discapacidad:

Para nosotros,

como familia, fue difícil al principio, ¡imagínate que nuestra primera hija

tenía esta condición!, tuvimos que realizar muchas acciones con nuestros

padres, nuestros familiares, siendo en ocasiones incómodo explicarles por qué

nuestra hija era distinta al resto de los niños de su edad (S2).

En nuestro caso tenemos

a dos hijos más, ellos se desesperaban al principio con su hermano, sin

embargo, ahora son quienes más lo procuran, esto no ocurrió de manera casual,

fue necesario contar con el apoyo de un especialista (S9).

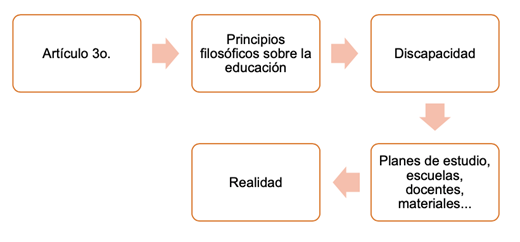

Figura 3. Experiencias

relacionadas con la educación de una hija (o) con discapacidad

Fuente: elaboración

propia.

Como se señaló en la introducción,

en México, desde la última década del siglo XX, se comenzaron a realizar

esfuerzos importantes por dar reconocimiento a la diversidad como condición

implícita en el sistema educativo, en particular, en los estudiantes y sus

necesidades. Ejemplo de lo anterior fue la creación de servicios educativos como

el CRIE y las USAER; pese a estos esfuerzos y al reconocimiento de las

discapacidades como imperativas de atención por parte del Estado para

garantizar el derecho a y en la educación, las participantes consideran que aún

hay mucho por hacer:

Mi experiencia

respecto a la educación que ha recibido mi hijo en diferentes escuelas es

diversa, complicada en ocasiones, ya que los maestros no tienen la preparación

ni el acompañamiento para atender las necesidades de mi hijo (S1).

Reconozco que

solamente en esta escuela me ha tocado ver el esfuerzo del personal con

nuestros hijos, incluso pidiendo ayuda a otras instancias; ojalá otras escuelas

pudieran hacer lo mismo (S5).

¡Híjole!, falta

mucho por hacer para garantizar el derecho a la educación de nuestros hijos, un

ejemplo simple, observa la infraestructura, no está adaptada para las

discapacidades. Si no podemos iniciar con eso ¡imagínate con algo más complejo

como la atención de nuestros hijos! (S8).

Finalmente, en la

entrevista se preguntó a las participantes acerca de su perspectiva y

experiencias relacionadas con la propuesta de intervención de la que formaron

parte:

Me llevo gratas

experiencias del taller, sobre todo, una manera diferente de ver mi realidad y

la de mi hijo, todavía nos falta por hacer, pero he descubierto que mi

condición no es exclusiva, hay otras personas con las mismas condiciones o

peores (S1).

Muchas gracias por

esta experiencia, tenía dudas en asistir o no por el temor a qué dirán; sin

embargo, sesión a sesión fui conociendo más cosas sobre la discapacidad y la

manera en que puedo apoyar a mi hijo (S3).

Ha sido grato convivir

con personas con las que comparto situaciones similares; es importante como

padres con hijas(os) con discapacidad sentirnos bien, para poderlos ayudar más (S5).

Como puede

identificarse en este apartado, el impacto de la propuesta de intervención,

además de favorecer el desarrollo de una mejor autoestima en las participantes,

les permitió compartir experiencias hasta generar un ambiente de empatía que facilitó

la construcción de una visión colectiva ante una situación en común (en este

caso, la discapacidad).

Discusión y conclusiones

Derivado del

estudio y, a partir del análisis de los resultados obtenidos con base en la problemática,

las preguntas y el objetivo planteados, presentamos las siguientes reflexiones

a manera de discusión.

En el diseño de la investigación se

plantearon las dos variables de estudio identificando la propuesta de

intervención grupal como “mediadora” entre ambas. Esto facilitó el análisis y

comprensión de las principales características y manifestaciones del problema

investigado.

Epistemológicamente,

la investigación-acción, el positivismo y el empirismo dieron la seguridad de

que los hallazgos obtenidos en el estudio constituyen conocimientos científicos

y no afirmaciones laxas. Sin embargo, dentro del proceso de aprendizaje

profesional, crecimiento como investigadores y experiencia personal, se decidió

adicionar la vertiente epistemológica de la hermenéutica con la finalidad de

interpretar de mejor forma los resultados obtenidos a partir de la

investigación mixta.

Por el diseño del

estudio y el enfoque desde el cual fue implementado, no fue necesario el

planteamiento de una hipótesis, sin embargo, como se presentó en el apartado de

resultados, la propuesta de intervención contribuyó de manera importante a la

mejora de las dos variables de estudio (autoestima y aceptación), lo que da

cuenta de la efectividad del EH como recurso de atención psicológica de mamás

que tengan hijos con discapacidad (ver resultados cuantitativos de la tabla 3 y

ver resultados cualitativos de la figura 2).

A partir de los

resultados obtenidos en la aplicación de los instrumentos y la propuesta, se

sostiene que el papel de las mamás cuyos hijos tienen alguna discapacidad es

fundamental, no sólo por su rol de cuidadoras, sino también porque representan

el eslabón clave para la implementación de acciones destinadas a lograr una

inclusión de las personas discapacitadas en diferentes ámbitos de la sociedad.

La intervención psicológica ocurre en diferentes condiciones y episodios en la

vida de los seres humanos, sin que necesariamente éstos tengan que considerarse

problemáticos; al respecto, la literatura reciente del Enfoque Humanista hace

hincapié en la necesidad de reconocer que la psicoterapia tiene como objeto el

ser en sí mismo, llevando a cabo una introspección que le permita el

reconocimiento de lo que le hace mal, pero también de lo que puede cambiar para

favorecer la práctica de acciones que favorezcan su salud, el crecimiento

personal, así como mejorar su calidad de vida (Núñez, 2003).

Al respecto, en el

caso de las mamás con hijos discapacitados suele ser común que éstas

manifiesten temores, depresiones y, desde luego, una baja autoestima, en

ocasiones hasta sentirse “culpables” por la condición de sus hijos, por lo que

el diagnóstico en este estudio ratificó que 50% de las participantes estaba en este

estado, además de manifestar dificultades para compartir experiencias ante el

temor de sentirse señaladas o rechazadas. El diseño de la propuesta de

intervención grupal estuvo enfocado en lograr una mejora sustancial de estos

porcentajes de autoestima, para lo cual la selección del Enfoque Humanista resultó

fundamental; por ello fue gratificante que, tras la intervención, los niveles

de autoestima se incrementaron en 30%, lo que valida la pertinencia y eficacia

de la propuesta diseñada, y también se refleja en una mejor aceptación de la

condición de sus hijos, situación constatable en las entrevistas aplicadas una

vez que se implementó la propuesta.

Finalmente, se

reconoce que, aunque los niveles de autoestima y aceptación pueden variar

constantemente, es importante destacar que la intervención propuesta emergió

como una alternativa pertinente para responder a las necesidades de las mamás

focalizadas, lo cual tampoco representa la única alternativa existente, por lo

que se recomienda asumirla como una propuesta que emergió de una necesidad y

una oportunidad de los investigadores para poner en práctica algunos de los

elementos básicos del Enfoque Humanista.

La entrevista

facilitó el acercamiento con las participantes, y permitió identificar las

nociones básicas que pueden tener respecto a la condición de sus hijos. Esto es

fundamental, de acuerdo con la literatura actual, para explicar y comprender

fenómenos complejos como las discapacidades; durante las dos últimas décadas y

a partir del avance de la ciencia, la psicología ha generado información

valiosa para comprender las discapacidades, con lo cual se ha hecho relevante

la necesidad de una cultura más inclusiva donde éstas no se visualicen como “enfermedades”,

sino como condiciones naturales de los seres humanos a partir de su diversidad

(Catalán, 2002).

En sus respuestas,

la mayoría de las participantes demostraron conocimientos básicos sobre la

discapacidad de sus hijos, lo que se diferenciaba tomando en cuenta la

condición socioeconómica de cada una; esto refleja, nuevamente, las

desigualdades sociales persistentes en México. Por ello resulta importante

rescatar el papel que juegan servicios como el CRIE o USAER dentro del SEN, que

en muchos casos la única vía que tienen las familias con integrantes

discapacitados para dar respuesta a sus necesidades educativas formales

(Bautista y Turnbull, 2016).

La intervención

especializada en diferentes ámbitos de la sociedad, como en la salud o la educación,

favorece de manera importante estos casos para evitar mitos acerca de las

discapacidades, lo que eventualmente favorecerá condiciones para el

establecimiento de una cultura más incluyente. Referente a esta conclusión, se

asume que la escuela primaria focalizada ha comenzado con la transición hacia

una cultura de inclusión, a partir de la premisa de que reconocen la necesidad

de acciones encaminadas al fortalecimiento de la comunidad educativa, de

nociones básicas acerca de las discapacidades, así como de formas de

intervención más concretas respecto a sus implicaciones y consecuencias.

La familia juega

un rol fundamental respecto a las discapacidades, por lo que se ratifica que, a

partir del estudio, se espera que se generen discusiones acerca de la necesidad

de expandir de propuestas de intervención hacia los núcleos familiares como el

taller desarrollado, contando debidamente con el acompañamiento especializado,

lo que permita, por una parte, reconocer la importancia de la atención

psicológica en cualquier condición, pero a la vez, ratifique su valía en los

procesos de aceptación que tiene que vivir cualquier persona expuesta a una

situación de su vida cotidiana, pero también, quienes viven sucesos inesperados

como las discapacidades.

En este sentido,

durante cada sesión fue notoria la mejora en la disposición de las

participantes a interactuar y, sobre todo, a compartir sus vivencias, mostrando

una empatía con sus pares, lo que permitió identificar que las discapacidades

representan una condición biológica compleja, pero no determinante del destino

de quienes las viven ni de sus familias. Desde esta perspectiva, la cultura

inclusiva asume que, a la par de que cada individuo tiene que ser identificado

por sus propias características y condiciones, es su diversidad la que

enriquece al grupo social al que pertenece, situación que, en la mayoría de los

casos, es vista de manera inversa por la sociedad (Núñez, 2003).

El presente

estudio partió de la premisa que la diversidad es una condición per se

en la sociedad, por lo que estigmatizar a las personas con discapacidad no hace

otra cosa que revictimizarlas por su condición. Aunque en México se han logrado

avances importantes en el reconocimiento de los derechos humanos, en el ámbito educativo

se tiene mucho por hacer.

En el contexto del siglo XXI se han

impulsado numerosas agendas y políticas encaminadas a una mayor y mejor

atención de las poblaciones y sujetos vulnerables, entre los que los discapacitados

son un ejemplo, por lo que garantizar su acceso a la salud, a la educación y a

una vida digna, representa una condición necesaria para aspirar a una sociedad

más justa y equitativa. El presente estudio y sus resultados permiten ratificar

la importancia de la atención psicológica de estos grupos vulnerables, así como

de sus cuidadores y familias en general, por lo que, a manera de síntesis, se

presentan algunas recomendaciones:

1.

A las participantes en el estudio se les reitera el

agradecimiento y la disposición para participar en las actividades propuestas.

Se les invita a seguir buscando espacios de atención psicológica; en este

proceso, servicios como CRIE o USAER pueden apoyar con la finalidad de generar

una red de mamás con hijos con discapacidad, a partir de lo cual se genere un

trabajo colectivo y organizado que haga eco en el llamado hacia las autoridades

correspondientes para contar con políticas y acciones gubernamentales más

visibles para estos grupos sociales.

2.

Al colectivo de la escuela primaria estudiada se les

reconoce por estar en el proceso de convertirse en una comunidad educativa

inclusiva. Esto no es sencillo, pero tampoco imposible cuando existe una buena

coordinación y una visión compartida de lo que se quiere alcanzar. Se les

invita a impulsar el trabajo colegiado que continúe facilitando el diseño de

acciones que involucren a más integrantes de la comunidad educativa, así como a

otros actores relevantes del entorno. Ejemplo de lo anterior son instituciones

y organismos que favorezcan y promuevan información relevante sobre las

discapacidades, así como las formas de propiciar la inclusión educativa.

3.

Se reconoce la labor de los especialistas que laboran en

los servicios CRIE, USAER y a las autoridades educativas, pues es claro que, a

partir de la expansión de estos servicios en México, se ha dado una visibilidad

a la condición de discapacidad de un número importante de personas, lo que ha

coadyuvado a su atención e inclusión en los espacios educativos. Sin embargo,

esto no es suficiente si consideramos el número de personas en esta condición,

así como la cantidad de recursos (humanos, financieros, materiales, entre

otros) necesarios para su atención.

En este sentido, se reconoce que la atención de estos

grupos vulnerables en las escuelas exige un trabajo interdisciplinario que

incluya, por un lado, el fortalecimiento de la formación continua del colectivo

escolar y, por otro, el acompañamiento de personal especializado que, con

fundamento en enfoques como el Humanista, apliquen acciones que contribuyan a

la atención de las diferentes aristas de las discapacidades.

4.

Se reconoce la labor de los psicoterapeutas humanistas

que, bajo este enfoque, ratifican que es válido a la luz de la literatura

actual como una plataforma inapreciable para sustentar la intervención

terapéutica a nivel individual y, sobre todo, a nivel grupal. En el ámbito

educativo es fundamental seguir compartiendo experiencias de éste y otros

enfoques terapéuticos, máxime la necesidad actual del trabajo

interdisciplinario en el que se articulen diferentes enfoques en la atención de

problemáticas específicas.

5.

Se invita a la sociedad en general a reflexionar acerca de

la discapacidad como un fenómeno que requiere un amplio espectro informativo;

señalar a los individuos por su condición u origen no hace otra cosa que

revictimizarlos por situaciones que, evidentemente, ellas o ellos no

determinaron. Por lo anterior, resulta importante reconocer que, aunque existen

ámbitos específicos en los que ocurre la atención de estos individuos, no se

les puede ni debe aislar, mucho menos negar la posibilidad de lograr su

eventual reinserción en diferentes contextos sociales.

Referencias

Ander-Egg, E. (2013). El taller una alternativa de renovación pedagógica). Buenos

Aires: Editorial Magisterio del Río de la Plata.

Bautista,

M., y Turnbull, B. (2016). La interacción de alumnos

con discapacidad y sus pares en la escuela regular. Psicología

Iberoamericana, 24(1),8-18. https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=1339/133947583003

Blascovich, J., y Tomaka,

J. (1993). Subjective, physiological, and behavioral effects of threat and

challenge appraisal. Journal of Personality and Social Psychology, 65(2),

248-260.

Catalán,

R. (2002). Necesidades educativas especiales en México. México:

Editorial Aljibe.

Chen, H. T. (2006). A Theory-driven Evaluation Perspective on Mixed

Methods Research. Research in the Schools, 13(1), 75-83.

Cibersam-Banco de Instrumentos y Metodologías en Salud Mental (2020). https://bi.cibersam.es/busqueda-de-instrumentos

Hernández-Sampieri, R., Fernández, C., y Baptista,

P. (2014). Metodología de la investigación. México: McGraw-Hill.

Hidalgo, M. (2009). Transición a la maternidad y a paternidad. En M. J.

Rodrigo y J. Palacios (coords.), Familia y

desarrollo (pp. 161-181). Madrid: Alianza Editorial.

Instituto

Nacional de Estadística y Geografía

(INEGI) (2020). https://www.inegi.org.mx/

Janesick, J. (2000). La danza del diseño de la investigación

cualitativa: Metáfora, metodolatría

y significado. En C. A. Denman y J. A. Haro (eds.), Antología de métodos

cualitativos en la investigación social (pp. 227.251).

Sonora, México: El Colegio de Sonora.

Nuñez, B. (2003). La familia con un hijo con

discapacidad: sus conflictos vinculares. Revista Arch.arg.

pediatria, 101(2), 133-142. https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=695/69549127011

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) (2020). https://es.unesco.org/

UNESCO

(2001). https://es.unesco.org/

Organización Mundial de la Salud (OMS) (2020). https://www.who.int/es

Padilla,

A. (2011). Inclusión educativa de personas con

discapacidad. Revista Colombiana de Psiquiatría,

40(4), 670-699. https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=806/80622345006

Rolland,

J. (2009). Familias, enfermedad y discapacidad. Una propuesta desde la terapia

sistémica. Reino Unido: Gedisa.

Savin-Badem, M., y Howell,

C. (2013). Qualitative Research. The essential guide to theory and practice.

Londres: Routledge.

Secretaría de Educación Pública (SEP) (2021).

https://www.gob.mx/sep

Vélez, V. (2016). Educación

inclusiva para personas con discapacidad en la provincia de Buenos Aires: un

estudio de caso a partir de las representaciones sociales de los actores

educativos de la Escuela Santa Julia en Tigre, 2015. (Tesis de Maestría.) Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), Buenos Aires, Argentina.

Villavicencio,

C., y Romero, M. (2018). Discapacidad y familia: Desgaste emocional. Revista

de Investigación en Ciencias Sociales y Humanidades,

5(1), 90-98. https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6267714

Anexo 1. Escala de Autoestima de Rosenberg

Instrucciones

Elija la opción

que considere más pertinente a partir del caso descrito.

|

A |

B |

C |

D |

|

Muy de acuerdo |

De acuerdo |

En desacuerdo |

Muy en desacuerdo |

|

|

A |

B |

C |

D |

|

1. Siento que soy una persona digna de aprecio, al menos en igual medida

que los demás. |

|

|

|

|

|

2. Estoy convencido de que tengo cualidades buenas. |

|

|

|

|

|

3. Soy capaz de hacer las cosas tan bien como la mayoría de la gente. |

|

|

|

|

|

4. Tengo una actitud positiva hacia mí misma. |

|

|

|

|

|

5. En general, estoy satisfecha de mí misma. |

|

|

|

|

|

6. Siento que no tengo mucho de lo que estar orgullosa. |

|

|

|

|

|

7. En general, me inclino a pensar que soy una fracasada. |

|

|

|

|

|

8. Me gustaría poder sentir más respeto por mí misma. |

|

|

|

|

|

9. Hay veces que realmente pienso que soy un inútil. |

|

|

|

|

|

10. A veces creo que no soy buena persona. |

|

|

|

|

Anexo 2. Guion de entrevista

El presente guion de entrevista ha sido

diseñado con la intención de identificar el impacto de la Terapia Grupal con Enfoque

Humanista como alternativa viable para favorecer la aceptación de niñas y niños

con discapacidad intelectual por parte de sus madres.

¿Cuál es su opinión sobre la

discapacidad?

¿Qué conceptos conoce respecto a

la discapacidad?

¿Considera que la discapacidad

limita la vida de los individuos que tienen esta condición?

¿Considera que, en México, como

sociedad, estamos preparados para convivir con personas discapacitadas?

¿Cuál ha sido su experiencia con

un hijo (a) con discapacidad?

¿Considera que en nuestro país

existen condiciones propicias para la atención de salud, psicológica… de

individuos con alguna discapacidad?

¿Y la atención de sus familias?

¿Qué experiencias puede compartir

respecto a la educación de su hijo (a)?

¿Cuáles serían los cambios que

propondría al Sistema Educativo Nacional respecto a la atención de niñas (os)

con discapacidad?

¿Cuál fue su experiencia participando

en este taller?

¿Considera que logró algún cambio

en su percepción sobre la discapacidad a partir del taller?

¿Por qué lo propondría para la

atención de mamás con hijos (as) con discapacidad?

¿Cuáles serían sus

recomendaciones para fortalecer esta propuesta de intervención?

Anexo 3. Propuesta de intervención “Abriendo nuevos caminos para mamás con hijas

(os) con discapacidad intelectual”

|

Número y nombre de la sesión |

Proceso secuenciado de la Terapia Grupal con Enfoque

Humanista |

Objetivo |

|

I. Un hijo con discapacidad intelectual |

Sensación |

Establecer una empatía entre los participantes del taller. |

|

II. Aceptación y adaptación |

Conciencia |

Establecer un ambiente armónico y de respeto entre los

participantes del taller. |

|

III. Inclusión social |

Movilización |

Demostrar la importancia de la corporalidad para

desarrollar formas variadas de expresión. |

|

IV. Autoconocimiento para el logro de una mejor calidad de

vida |

Acción/contacto |

Examinar habilidades que permiten dar y recibir elogios. |

|

V. Autorregulación de mis emociones |

Acción/contacto |

Identificar los diferentes tipos de emociones que

existen. |

|

VI. Mi familia |

Acción/contacto |

Organizar actividades enfocadas en el reforzamiento y

desarrollo del estado físico. |

|

VII. Resolución de conflictos |

Acción/contacto |

|

|

VIII. Madres creando presente y futuro |

Cierre |

Analizar la importancia de la responsabilidad como una

actitud que favorece la felicidad. |